Nous quittâmes le camp vers 23 heures sans être inquiétés. Une demi-heure plus tard, nous voguions déjà bon train en direction de VinhThuy. La lune masquée par de lourds nuages noirs chargés de pluie diffusait une clarté complice. C’était le temps idéal. Le camp était déjà loin. Nous éprouvions, l’un et l’autre, une sensation de soulagement de l’avoir enfin quitté, bien que le 14 juillet de cette année terrible 1953 se fût déroulé sous de bons auspices.

Je dois en effet avouer que pour commémorer ce jour anniversaire de la liberté, les responsables du Camp 113 avaient fait un effort, qui pour les non-initiés en matière d’ordinaire avait pu paraître louable. En fait, nous n’avions récupéré qu’une infime partie de l’excédent de boni réalisé sur les morts, dont les décès n’étaient déclarés officiellement, en haut lieu, qu’avec dix ou quinze jours de retard. Toutefois, la ration de riz avait été sensiblement augmentée. La part de viande de buffle doublée. Le saindoux, débloqué pour l’occasion et prélevé sur les cochons dont nos geôliers s’étaient goinfrés, m’avait permis de rôtir la viande et même d’arroser le riz avant distribution. Des courges avaient complété le menu.

Quel événement ! Depuis trois semaines nous n’avions pas goûté aux légumes. Pour une fois depuis neuf mois, j’avais eu l’impression d’avoir mangé à ma faim. Mon estomac aussi paraissait satisfait.

La nuit était calme ; seul, le croassement des crapauds-buffles, de part et d’autre des rives, troublait le silence de la jungle. Mais l’atmosphère était lourde et orageuse.

Sur notre petite rivière la navigation était un jeu d’enfant, un coup de pagaie de temps à autre suffisait pour maintenir notre radeau bien au milieu, et dans le sens du courant.

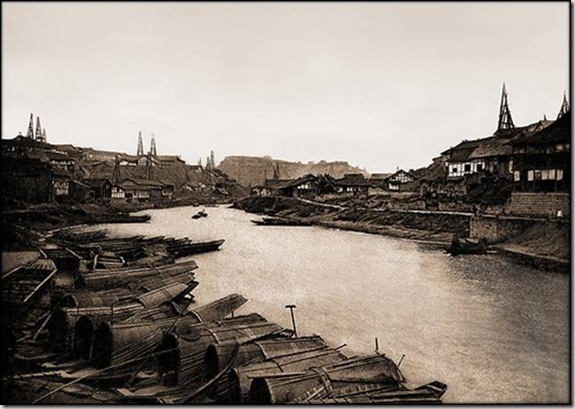

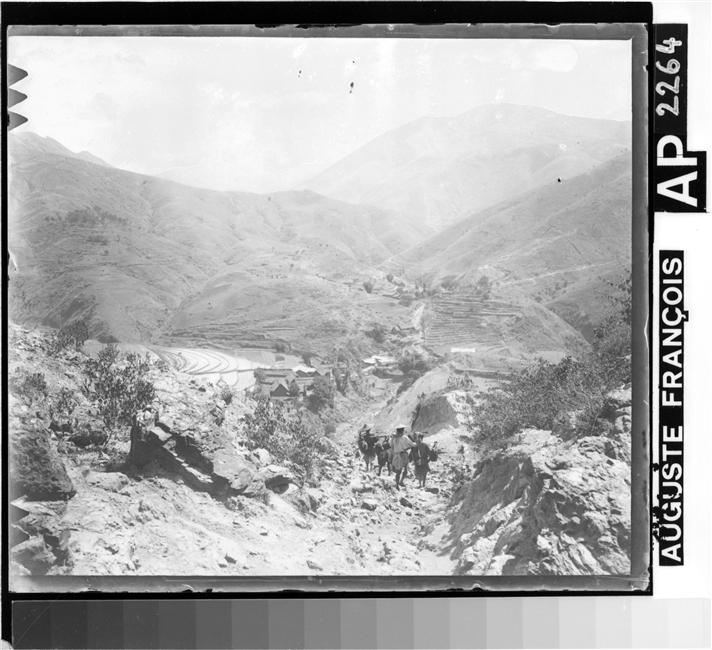

Sans montre (8), nous n’avions qu’une très vague notion de l’heure. Bientôt parvint à nos oreilles un grondement sourd et continu, léger d’abord, mais qui alla s’amplifiant au fur et à mesure que nous avancions. A n’en pas douter, nous approchions très vite de la Rivière Claire, car c’était bien elle qui faisait tout ce vacarme. Gonflée par les pluies diluviennes et incessantes des derniers jours, elle était vraisemblablement à son plus haut niveau. A l’idée d’affronter avec notre frêle esquif cet immense torrent, j’éprouvai quelques craintes.

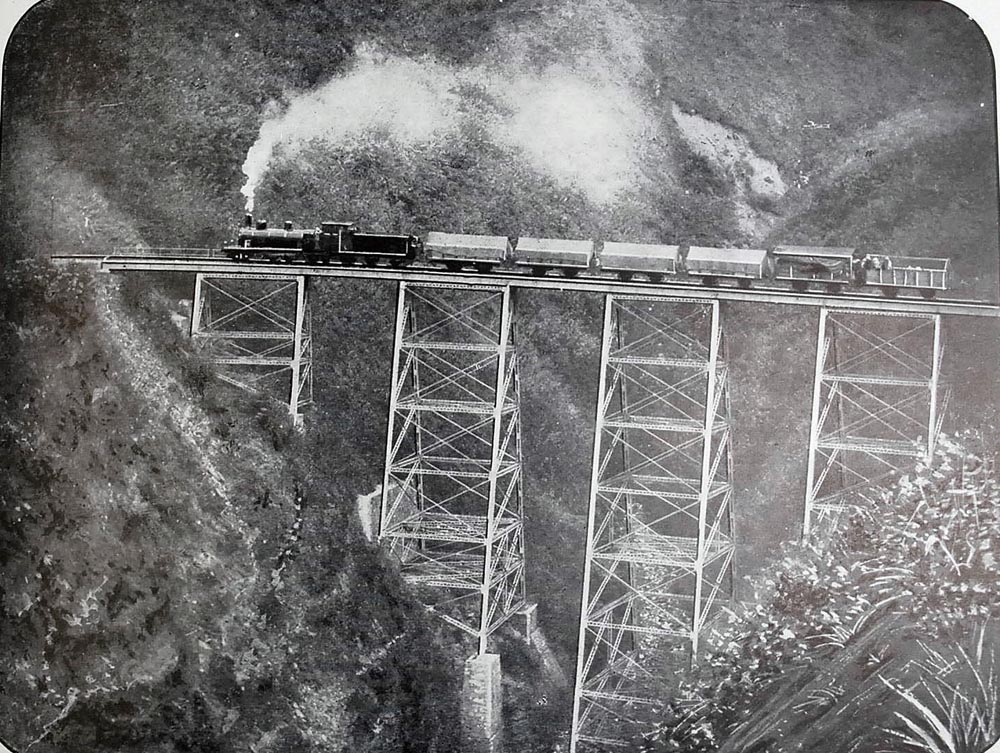

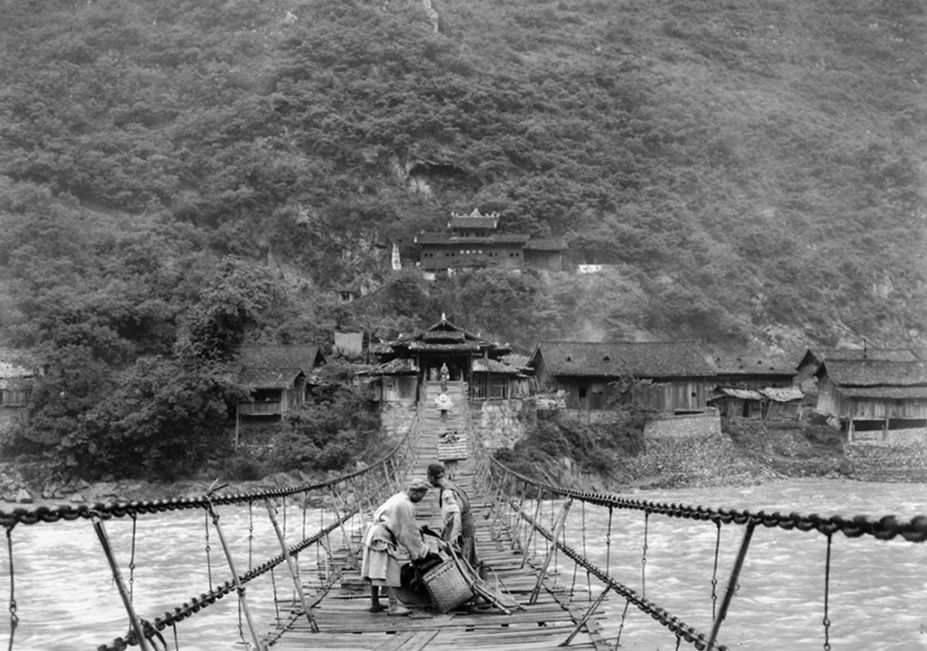

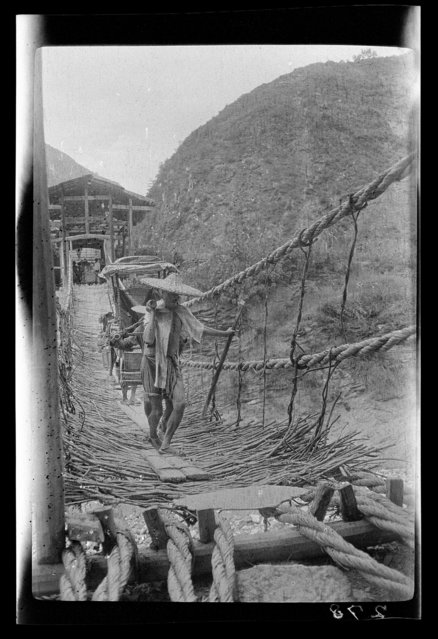

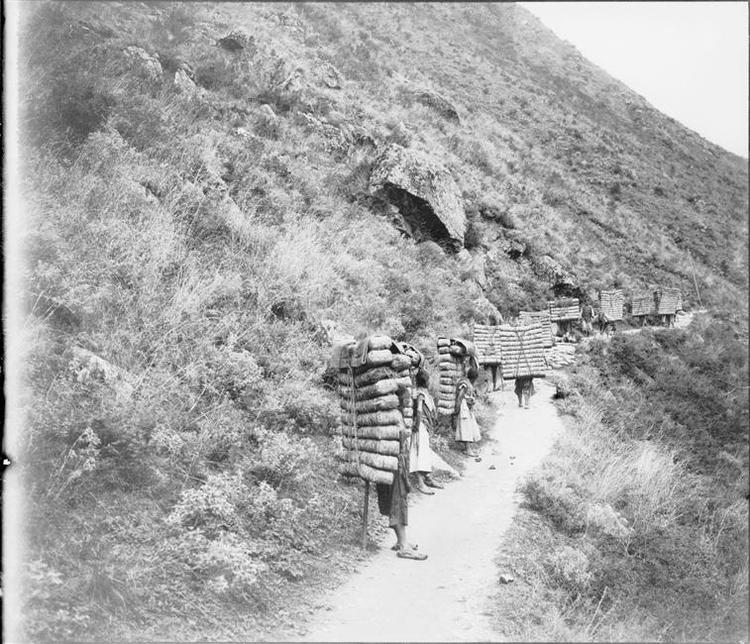

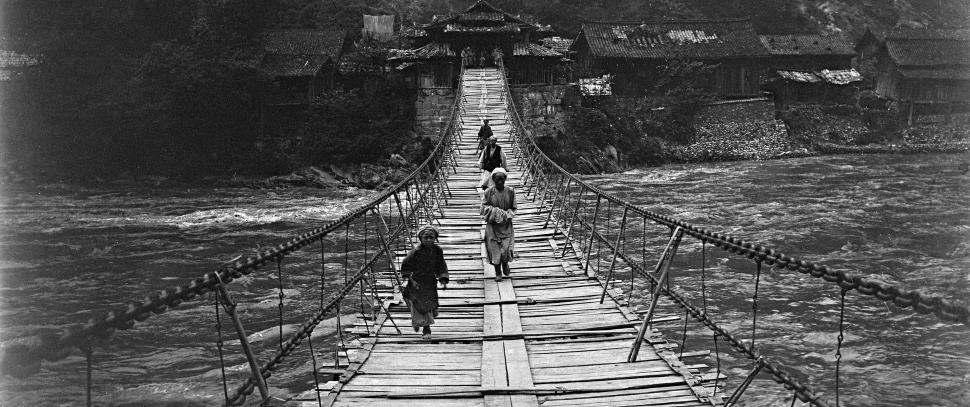

L’apparition soudaine de la silhouette disloquée du pont de VinhThuy confirma nos prévisions : l’impétueuse Rivière Claire se trouvait immédiatement derrière. Combien de fois avais-je franchi ce pont branlant, dépourvu de garde-fou, dont le tablier métallique effondré sur plus de la moitié de sa longueur était remplacé par un tablier de bambou, lui-même suspendu par des lianes aux anciens câbles d’acier de soutènement demeurés intacts ? Dix fois, quinze fois peut-être ; je dois avouer qu’à chaque passage j’étais pris de vertige.

Le village de Vinh-Thuy s’élevait à notre gauche. Par trois fois nous tentâmes de franchir la barre qui se formait entre la Rivière Claire et son petit affluent.

Par trois fois nous fûmes refoulés, et notre radeau en souffrit énormément. C’est pourquoi, sagement, nous nous approchâmes de la rive droite pour faire halte dans une petite crique afin de souffler et réfléchir sur les dispositions à prendre.

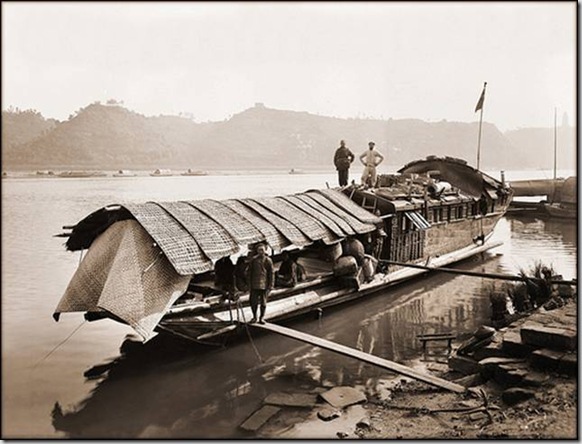

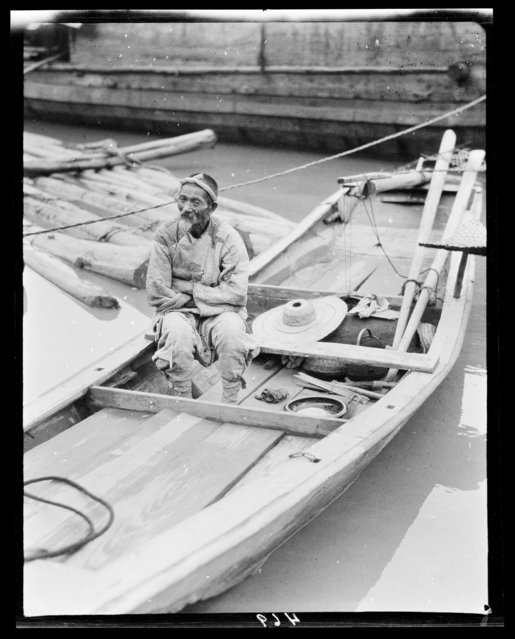

La découverte, dans ce petit havre, d’une flottille de cinq magnifiques et solides pirogues d’un seul tenant facilita nos réflexions sur la conduite à tenir. Leur présence près du village, en lieu et place des radeaux traditionnels, indiquait clairement que ce type d’embarcation était utilisé de préférence à tout autre par les indigènes de l’endroit en raison de sa solidité et de sa maniabilité. De là à faire l’échange, il n’y avait qu’un pas, vite franchi.

Ce fut donc en pirogue que nous repartîmes, mais en longeant, cette fois, au plus près la rive droite. Cette initiative nous permit d’entrer sans trop de difficultés dans la Rivière Claire, qui aussitôt nous entraîna à une vitesse folle vers la liberté. Nous eûmes cependant toutes les peines du monde à atteindre son milieu, où le courant était encore plus rapide, puis à maintenir notre embarcation dans le sens du courant pour éviter qu’elle ne chavire.

Vers les deux heures du matin, la pluie se mit à tomber dru, nous forçant très vite à écoper pour ne pas trop nous enfoncera Il y avait heureusement à bord le nécessaire, deux fonds de bambou creux. En fin de nuit, la visibilité devint presque nulle ; la pluie redoubla de violence, le vent se mit de la partie. Notre pirogue roulait et tanguait sans cesse. Bientôt, poussée par je ne sais quelle force, elle se mit en travers, et ce fut presque aussitôt la catastrophe. Notre embarcation heurta un rocher à fleur d’eau. Le temps de crier à Montagne "direction rive gauche" et nous étions précipités aines, qui nous entraînèrent vite et loin, toujours plus loin, dans les flots déchaînés, malgré nos efforts pour pousser vers la gauche. Très vite, je perdis de vue mon camarade. Happé moi-même par un remous, je disparus brusquement sous l’eau, entraîné par une force invisible. A partir de cet instant, tout se passa rapidement. Aveuglé, pris de panique, je bus la tasse, incapable de m’arracher à l’attraction de cette vague de fond. En même temps que je sentais mes forces m’abandonner m’apparurent les images des êtres chers dont j’étais l’unique soutien. Tout de suite l’instinct de conservation reprit le dessus, et dans un ultime sursaut de volonté et d’énergie je remontai à la surface. Il me fallut encore plus d’un quart d’heure d’efforts pour atteindre la rive. Pour comble de malchance, j’atterris dans un buisson d’épineux. A bout de force, je n’allai pas plus loin et m’accrochai désespérément à ces branches salvatrices, dont les épines pourtant s’enfonçaient dans ma chair. Après un dernier effort et quelques piqûres supplémentaires je parvins enfin à me hisser sur la berge, où je m’affalai dans l’herbe humide.

Qu’était devenu mon compagnon ? Moins bon nageur, il avait dû être emporté beaucoup plus loin. C’était donc en aval que je devais le rechercher.

Le jour commençait à poindre. Précautionneusement, je descendis le long de la berge, me dissimulant de mon mieux aux regards éventuels d’indiscrets et m’arrêtant de temps en temps pour écouter. Par intermittence, j’émettais un sifflement bref pour signaler ma présence. Au bout d’un quart d’heure de marche, je reçus, comme en écho, le même sifflement bref. Ce ne pouvait être que Montagne, il n’y avait que les français pour siffler de la sorte. Au détour de la piste, nous tombions dans les bras l’un de l’autre, heureux de nous retrouver sains et saufs après nos malheurs.

Que d’émotions et de forces déjà gaspillées, depuis notre départ, pour rien ! De plus, dans le naufrage, nous avions tout perdu : boules de riz de réserve, coupe-coupe, comprimés, chapeau tonkinois, précieux accessoire pour dissimuler nos cheveux et visages. Malgré tous ces avatars, nous prîmes la sage précaution de nous reposer. Rompus de fatigue, nous nous endormîmes très vite.

A notre réveil, le soleil avait amorcé sa courbe descendante. Nous avions dû dormir près de six heures. La remise sur pied fut pénible, nous étions courbaturés, mais nous avions également faim. Soulager cette faim fut notre première préoccupation. Marchant le long de la rive, dans le sens du courant, nous allâmes à la recherche de notre pitance. Enfin, nous dénichâmes un petit carré de manioc. Pendant que je déterrais les racines, Montagne faisait le guet, car nous n’étions certainement pas très éloignés d’un village ou d’une habitation isolée de paysan ou de pêcheur. Continuant à longer la rivière, nous aperçûmes bientôt le village en question : cinq ou six cagnas groupées, disposées à flanc de coteau à 500 mètres à peine de la rive où nous nous trouvions. Redoublant de vigilance, nous poursuivîmes notre marche et découvrîmes, dans un renfoncement, trois radeaux d’apparence très solide. Vivres et embarcation étant trouvés, il ne nous restait plus qu’à attendre la tombée de la nuit pour repartir. Camouflés dans un fourré, d’où nous pouvions sans être vus surveiller les allées et venues des indigènes du coin, nous nous mîmes à grignoter nos racines de manioc.

A l’inverse de la première nuit, la seconde s’écoula sans incident ni accident. La prise de possession de notre nouvelle embarcation fut un jeu d’enfant. Compte tenu de la vitesse du courant, nous avions dû parcourir près de 70 km, soit quelque 20 de plus que la première nuit, qui fut courte. Après le sommeil réparateur du matin, nous partîmes comme la veille à la recherche de notre nourriture. Epis de maïs encore verts, ananas, citrons sauvages constituèrent notre menu du jour, et même une réserve pour le lendemain, tant la récolte avait été bonne.

Au crépuscule, nous repartîmes pour la troisième nuit. Vers une heure, les ennuis commencèrent. A deux kilomètres en aval, sur la rive gauche, quelques points lumineux apparurent. Il s’agissait d’une dizaine d’hommes et de femmes affairés autour d’un sampan. Avions-nous été repérés? Etait-ce un barrage? Autant de questions restant sans réponse. Nous n’étions pas à la noce. Par mesure de prudence, nous obliquâmes vers la rive opposée, où rien d’anormal ne se révélait à cet instant. A l’endroit où nous .étions, la Rivière Claire s’étalait déjà sur une largeur de près de cent mètres ; par ailleurs, la nuit était très sombre. Dans ces conditions, comme les torches ne portaient pas à plus de 50 mètres, il devait être difficile de nous voir. Longeant la berge à la toucher, le coeur battant, nous franchîmes sans encombre ce point délicat. Nous avions eu très chaud.

Tard dans la nuit, nous fumes stoppés par deux barrages successifs que nous dûmes contourner, l’un par la droite, l’autre par la gauche, en montant sur les rives pour les franchir. La présence de ces barrages, qui ralentissaient considérablement la vitesse du courant, était significative : nous approchions de Tuyen-Quang, petite ville dont j’appréhendais la traversée. Navigant toujours au milieu de la rivière pour profiter au mieux du courant, nous nous trouvâmes à un certain moment face à une grosse masse sombre qui nous barrait le chemin. Ce ne fut que lorsqu’on y accosta que nous nous aperçûmes qu’il s’agissait d’un grand îlot broussailleux, qui en cet endroit séparait le cours d’eau en deux tronçons. Nous optâmes pour celui de droite, le plus large.

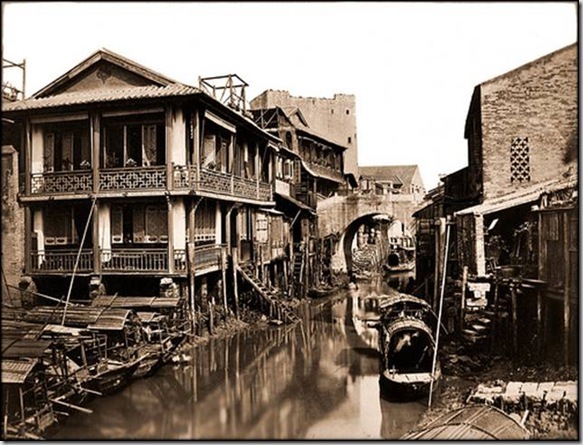

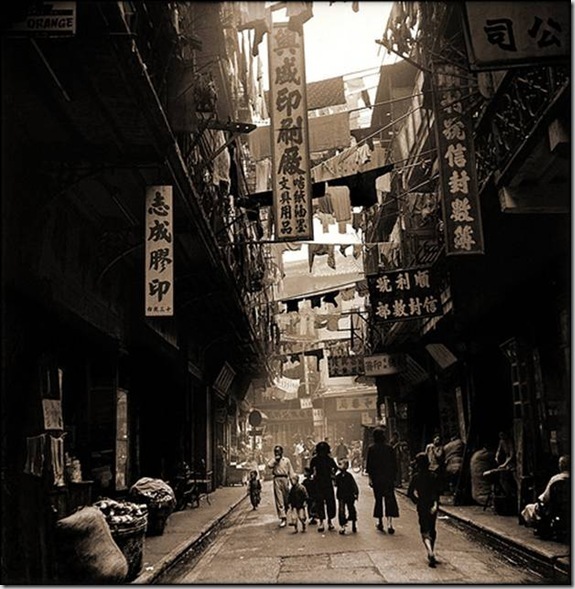

Nous étions dans Tuyen-Quang. Déjà, sur la rive droite, on apercevait les profils d’habitations sur un ciel très sombre, annonciateur de pluie. Plus près de nous, le long de la berge, amarrées les unes aux autres, s’étalaient des barques de pêcheurs surmontées d’une cabine rudimentaire dans laquelle, pêle-mêle s’entassaient famille et animaux domestiques. Nous n’avancions plus que très lentement, les sens en éveil constant. Brusquement, la pluie se mit à tomber, diminuant encore la visibilité mais augmentant, par la même occasion, nos chances de ne pas être entendus. Mais il était malheureusement dit que nous ne devions pas passer inaperçus. Soudain, dans l’une des embarcations, un roquet se manifesta, imité bientôt par d’autres. Ah, les maudits cabots ! Ils allaient réveiller tout le monde. Des voix s’élevèrent. Par précaution, nous nous laissâmes glisser dans l’eau pour nous dissimuler à la vue d’éventuels soupçonneux. Cramponnés d’une main au radeau, nageant de l’autre, nous nous efforcions de mettre le plus d’espace possible entre les barques et nous. Au bout de quelques minutes les chiens s’apaisèrent, les voix se turent. Par crainte de récidive, nous restâmes encore quelques instants dans notre position inconfortable d’immergés.

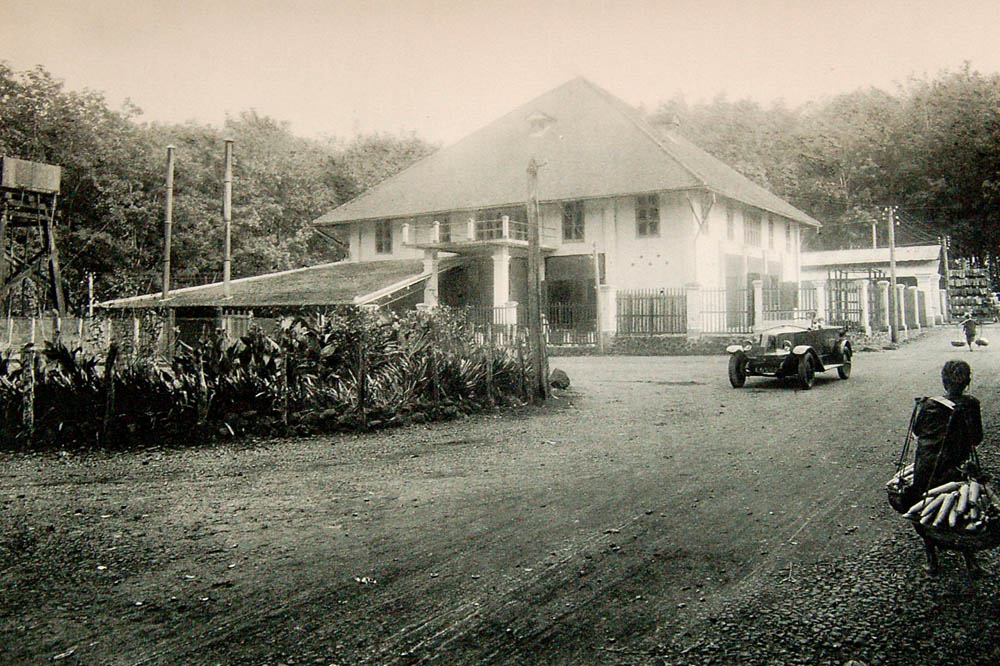

Mais déjà l’aube s’annonçait, il était plus que temps de rechercher le couvert protecteur pour la journée. Mais où trouver ce couvert ? Nous étions en pleine ville, et dans une ville que nous ne connaissions pas: donc, dans une situation critique. Arrivée à l’extrême pointe de l’îlot découvert à notre arrivée, nous le contournâmes pour remonter d’une centaine de mètres le bras de rivière que nous avions auparavant négligé. Nous avions été bien inspirés : à cet endroit, la rive était plantée d’arbres à feuillage épais, dont les plus basses branches formaient au-dessus de l’eau une voûte protectrice sous laquelle nous nous engageâmes. Radeau amarré, nous grimpâmes sur la berge haute de 5 à 6 mètres. Sur ce talus assez large - car c’était bien un talus, recouvert d’une végétation très dense - nous découvrîmes, face à nous en contrebas, un immense jardin d’agrément, avec, pour toile de fond, une belle demeure résidentielle, ancienne habitation d’administrateur ou de riche colon.

Bien que ce ne fut pas l’endroit rêvé pour se camoufler, nous dûmes nous en contenter, car nous étions en pleine ville. Pour éviter toute surprise, un tour de garde fut instauré. Au cours de la journée, nous eûmes l’occasion d’assister aux allées et venues des habitants du domaine, qui étaient certainement loin de se douter que le talus de leur jardin servait ce jour-là de refuge à deux prisonniers évadés d’un de leurs camps modèles.

Il faisait nuit depuis une heure environ. Dans la ville, comme sur la rivière, toute activité avait cessé. Par mesure de prudence, nous avions néanmoins retardé notre départ et attendu que toutes les lumières se soient éteintes.

Nous en étions à notre quatrième nuit de navigation. Une demi-heure après avoir quitté notre talus, Tuyen-Quang n’était plus qu’un mauvais souvenir. Nous filions à nouveau de toute la force de nos maigres bras vers Vietri, distante encore, d’après mes calculs, de 130 à 150 km. Allions-nous avoir la force d’y parvenir ? A certains moments, il m’arrivait d’en douter; car au fil des jours notre capacité de résistance s’amenuisait. A la fatigue physique et nerveuse progressive s’ajouta, cette nuit-là, une chiasse carabines provoquée par le mais, légumes et fruits verts consommés crus. Elle n’avait rien de comparable avec la dysenterie chronique habituelle du prisonnier, à laquelle elle s’ajoutait. Elle nous tordait littéralement les tripes. Associée aux brûlures d’estomac résultant des mêmes causes, elle nous ôtait 50 % de notre énergie. Pour ma part, en outre, je ressentais, depuis la veille, à la base de l’ongle du majeur droit, à chaque battement cardiaque, une douleur lancinante, conséquence probable de mon contact brutal avec le buisson d’épineux qui m’avait accueilli après notre naufrage.

A l’aube, nous fûmes toutefois heureux et satisfaits de la distance parcourue : autant que la veille sinon plus. Dans la journée, après un sommeil plus agité que les jours précédents par suite de la chaleur accablante et des fourmis rouges, notre repas, en raison de l’état lamentable de notre appareil digestif et à défaut d’autre chose, se limita à quelques pousses de bambou.

Avant de démarrer pour la cinquième nuit, je m’étais posé la question de savoir si nous atteindrions Vietri à l’aube. Montagne le croyait fermement, moi pas. Quoiqu’il en fut, nous ne ménageâmes pas nos efforts. Mais plus nous avancions, plus la rivière s’élargissait, partant plus la vitesse du courant diminuait, en dépit des nombreuses trombes d’eau qui s’abattaient sur la région. Si, au cours des premières nuits, les pagaies n’avaient servi pratiquement qu’au guidage, ce n’était plus le cas. Il fallait maintenant souquer dur pour maintenir une moyenne convenable, et dans la position à genoux inconfortable que nous étions obligés de garder, ce n’était pas facile, croyez moi. De plus, nous étions l’un et l’autre très fatigués. Placé devant moi, je sentais, au fil des kilomètres, que Montagne faiblissait ; ses coups de pagaie étaient plus lents. Il manqua plusieurs fois de tomber à l’eau, emporté par son élan qu’il ne parvenait plus à contrôler. Cependant, à la proposition que je lui fis de s’étendre un moment sur le radeau pour se reposer, il refusa catégoriquement.

La Rivière Claire s’élargissait de plus en plus. Nous avions navigué sans arrêt durant au moins cinq heures ; dans une heure, moins peut-être il ferait jour. Pour Montagne, Vietri n’était plus qu’à 4 ou 5 km ; pour moi, cette ville était encore distante d’au moins 25 km. En raison de nos opinions divergentes, une discussion franche pour décider de la conduite à tenir s’imposait sans retard. Je la provoquai en demandant à Montagne son avis.

Vietri, dit-il, est là devant nous. Nous y serons à l’aube. J’en suis persuadé. La rivière ne ment pas. Vois-tu comme elle s’élargit.

Je ne suis pas de ton avis, répliquai-je, pour les raisons suivantes. Crois-tu qu’à 4 ou 5 km de Vietri les viets laisseraient un cours d’eau aussi large sans surveillance ? Je ne le crois pas, et comme jusqu’à présent nous n’avons pas été inquiétés, j’en déduis que ce poste est encore à quelque 30 km.

Tu es trop pessimiste. Pourquoi veux-tu que les viets surveillent cet endroit plus qu’un autre ? Pour interdire l’accès de leur zone aux espions, ce n’est à coup sûr pas la rivière qu’ils choisiraient. U jungle est plus sûre pour ce genre d’activité.

Je ne suis pas pessimiste mais méfiant, dis-je. Mon séjour dans les camps de représailles m’a appris à l’être. C’est pourquoi je propose une dernière journée de repos. Elle permettrait de vérifier si mes craintes sont fondées, et si oui, de lâcher la rivière pour la jungle pour parcourir les derniers kilomètres.

J’ai foi en Dieu, dit Montagne. Depuis notre départ, il nous a guidés. Nous avons eu des coups durs : nous nous en sommes toujours sortis. Si nous avons souffert, c’est que nous le méritions. Aujourd’hui, dimanche, il ne nous laissera pas tomber. Nous arriverons à Vietri suffisamment tôt pour assister à la messe et le remercier.

Montagne, comme toi je suis croyant et veux bien admettre que Dieu nous a aidés et guidés. Mais de là à penser qu’il nous abandonnerait parce que, par simple mesure de prudence, nous n’assisterions pas à sa messe d’aujourd’hui, non ! En attendant une journée de plus, nous ne ferions preuve que de sagesse, vertu qu’il a toujours prônée.

Tu as peut-être raison, mais je dois t’avouer que je ne me sens plus ni la force, ni la volonté de tenir un jour de plus. Je suis au bout du rouleau, vidé, complètement vidé.

Dans ces conditions, continuons, et à la grâce de Dieu.

J’avais cédé, je n’aurais pas dû le faire. C’était bien la preuve que moi aussi je faiblissais.

Mon consentement avait redonné de la vigueur à mon camarade. Nous foncions comme au meilleur temps de notre forme, en dépit d’un vent contraire. Ce n’était en effet pas le moment de musarder, nous n’avions plus le temps de faire beaucoup de kilomètres avant le lever du jour. Bientôt, nous entrâmes dans un épais brouillard, qui à mesure que nous avancions blanchissait. C’était là le signe annonciateur de l’aube. Jamais nous n’étions restés aussi tard sur la rivière. Pressentant que nous n’arriverions pas à destination avant le jour, je proposai à Montagne de nous arrêter. Faisant amende honorable, il accepta sans réticence.

Immédiatement, nous obliquâmes vers la rive droite, côté Vietri. Au même moment surgit de la brume devant nous, à dix mètres à peine, une barque silencieuse, qui à force de voile et de rames remontait- la rivière. Aussitôt, de l’embarcation, des cris s’élevèrent "Tu-binhs ! Tu-binhs !" Nous avions été repérés et identifiés, malgré notre promptitude à virer de bord dès l’apparition de la barque. Un long son de corne retentit. A ce signal d’alarme répondit sans retard le tocsin d’une église ou d’une chapelle. En moins de dix minutes, toute la population allait être sur pied.

Nous avions une chance sur mille de nous en tirer. De toutes les forces qui nous restaient, nous pagayâmes vers la rive gauche. Gênés dans leur manoeuvre par leur voile, nos poursuivants perdirent immédiatement du terrain et disparurent dans l’épais brouillard hors de notre vue.

Arrivés près de la rive, une nouvelle difficulté se présenta. Cette rive était haute de près de quatre mètres. Comment allions-nous faire pour y grimper ? En la longeant, nous trouvâmes enfin l’arbuste sauveur. Sitôt sur la tertre ferme, nous courûmes droit devant nous vers la jungle que nous croyons proche, mais que le brouillard dissimulait toujours à nos yeux.

Notre premier élan fut vite brisé ; nos jambes ne nous obéissaient plus, leur maintien, pendant cinq nuits consécutives, dans la pénible et inconfortable position du pagayeur à genoux leur avait enlevé toute élasticité. Epuisés, notre volonté de résistance aussi faiblissait. Au bout de deux cents mètres de course, mon camarade s’arrêta et s’assit. A mes encouragements, il répondit, d’un air las et résigné

"Je ne suis plus qu’un poids mort. Va-t-en ! Seul tu as une chance de t’en sortir. Je t’ai assez créé d’ennuis comme ça. Tout ce qui arrive est de ma faute".

Je le raisonnai et lui annonçai en même temps ma ferme décision de ne pas le lâcher quoi qu’il arrivât. Mon accent de sincérité, et le rappel du sentiment de solidarité qui jusqu’alors nous avait unis l’incitèrent à repartir malgré son extrême faiblesse et son découragement.

Après cinq mètres de course, nous atteignîmes les premiers fourrés, et nous nous y enfonçâmes, sans souci des racines qui nous écorchaient pieds et chevilles, des branches et des épines qui nous déchiraient vêtements et peau. Chaque difficulté de parcours, de pénétration plus avant dans la brousse sapait progressivement la résistance de mon camarade. Je le voyais à son visage, je le sentais à sa respiration. Prétextant ma propre fatigue, je m’arrêtai et l’invitai à faire de même. B devait, attendre. ce signal, car immédiatement, sans un mot, il s’arrêta et- s’allongea. Il était à bout de forces. Je ne valais guère mieux.

Comme mon camarade, je m’étais étendu, ressentant tout à coup une grande lassitude. Fermant les yeux, j’essayais d’oublier notre situation présente. Des élancements de plus en plus aigus au majeur droit me rappelèrent très vite à la réalité. J’étais bon pour un panaris, c’était certain. J’avais pourtant bien assez de soucis et d’ennuis comme ça.

Le brouillard s’était dissipé, et il faisait maintenant grand jour. Tout autour de nous la forêt s’éveillait, la faune s’animait. Je prêtais l’oreille à tous les bruits, apparemment rien de suspect. Nos poursuivants avaient-ils perdu nos traces ? Nous recherchaient-ils toujours sur la rivière ? Dans ce cas, si notre radeau laissé à la dérive n’avait pas encore été trouvé, nous disposions d’un répit qu’il s’agissait de mettre à profit.

Après quelques secondes de réflexion, j’annonçai à Montagne mon intention de pousser une reconnaissance dans les environs. B acquiesça d’un grognement.

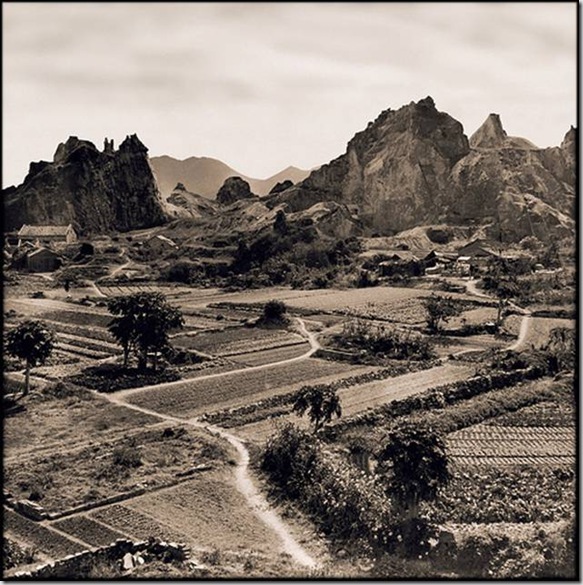

Au terme d’une progression lente et pénible à travers une végétation quasi-inextricable, je débouchai dans ce que je crus être une clairière. Amère déception 1 C’était une rizière. La jungle était en face, à plus de cinq cents mètres. Ainsi, notre couvert n’était en définitive qu’un simple petit bois entouré de rizières. Trompés par la brume, nous avions bien cru que nous entrions d’emblée dans la brousse.

Hormis quelques aboiements lointains, je ne décelai rien de suspect dans le secteur. J’aurais pu, à la minute présente, traverser ce no man’s land sans être vu. Pendant une fraction de seconde cette idée m’effleura. Bien qu’il m’eût donné son consentement, je ne pouvais ni n’avais le droit d’abandonner ainsi mon camarade. Le faire eût été une lâcheté. Honteux de moi, je revins sur mes pas, aussi rapidement que l’environnement me le permettait, pour faire part à Montagne de ma déconvenue et de la nécessité de rejoindre au plus vite la vraie jungle.

L’instinct de conservation aidant, il me suivit sans rechigner. A mesure que nous progressions, je constatai que les aboiements s’intensifiaient, se rapprochaient. Arrivés à l’endroit où j’étais il y avait dix minutes à peine, nous stoppâmes. Us chiens étaient à une cinquantaine de mètres sur notre droite. Un groupe d’hommes armés de fusils - vraisemblablement des miliciens - suivait à peu de distance. Sur notre gauche, au loin, même spectacle. Nous étions cernés, et les chiens, cette fois, nous avaient sentis. D’instinct, nous rebroussâmes chemin. Mais il était déjà trop tard : nous n’allâmes pas loin. De toutes parts, des hommes surgirent. En un instant nous fûmes saisis et emmenés sans ménagement, les poignets liés derrière le dos et les chevilles entravées.

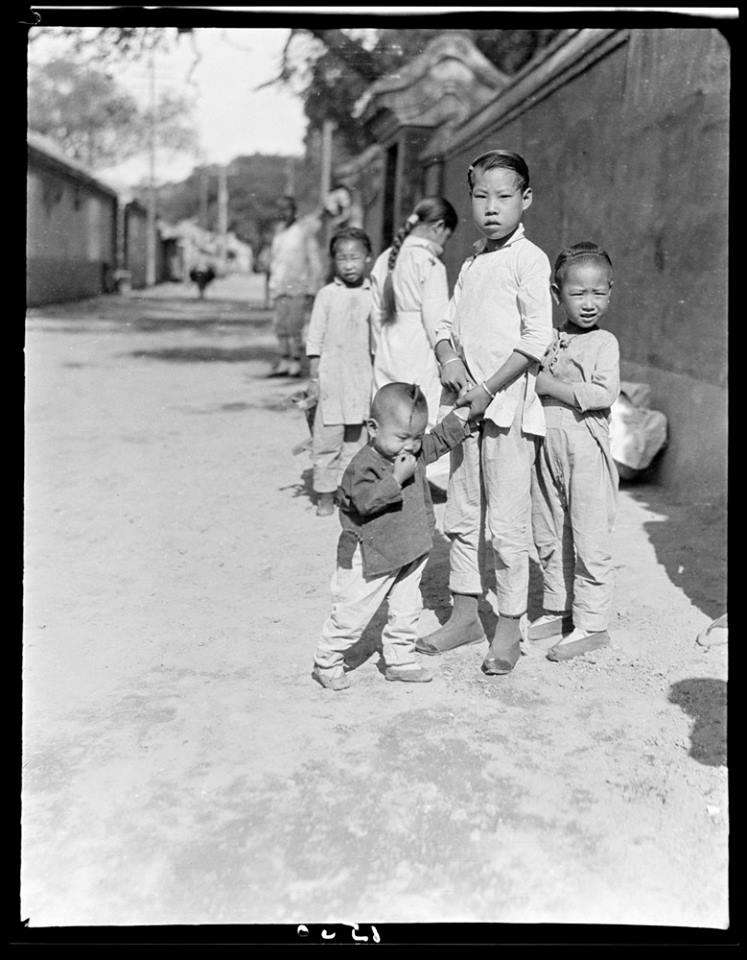

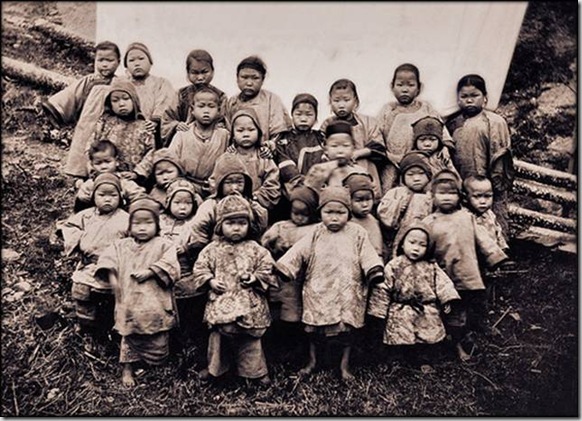

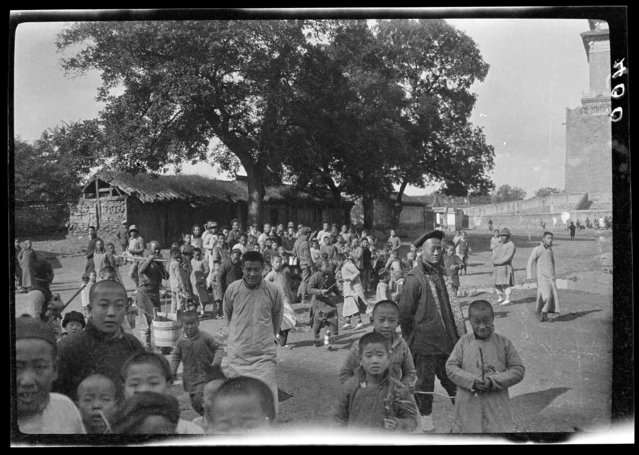

Nous marchions comme des automates, l’esprit vide, anéantis, résignés à tout. De temps à autre, un "maolen" rauque, appuyé d’un coup de crosse nous rappelait qu’il fallait marcher plus vite. Précédés d’une multitude de mioches à demi-nus, nous pénétrâmes dans le village, où une foule excitée nous attendait. Immédiatement, deux hommes s’en détachèrent l’air menaçant. L’un d’eux me saisit par les cheveux et m’obligea, avec l’aide de son compagnon, à m’agenouiller, leva un coupe-coupe et fit le geste de me trancher la gorge. Dans le même temps, mon camarade était pris à partie par des femmes. Elles lui crachaient au visage, le giflaient. Us miliciens riaient et laissaient faire. A moins d’un miracle, je sentais que nous vivions les derniers instants de notre existence.

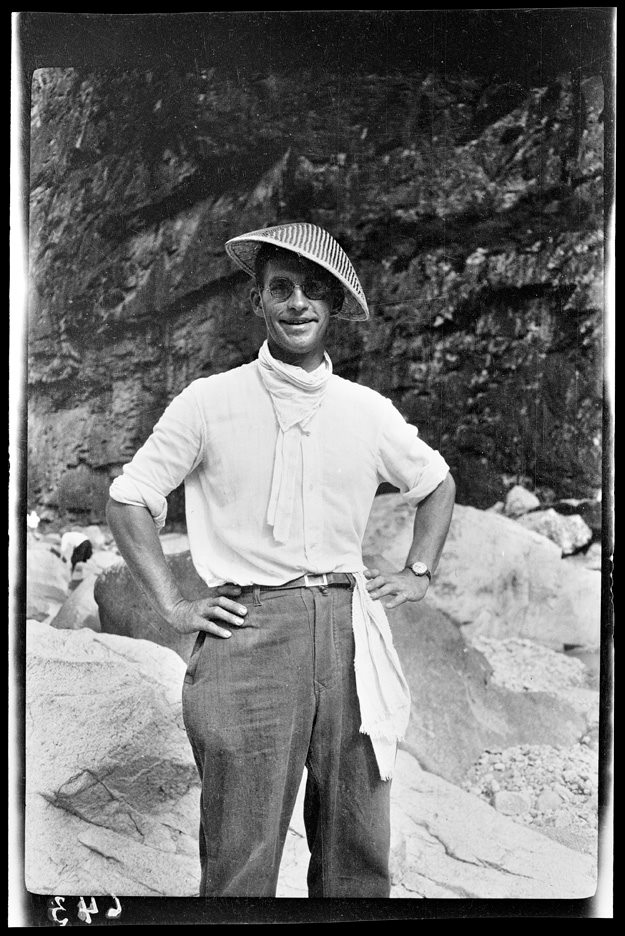

Un ordre bref, clamé en vietnamien, mit brusquement fin à cette hystérie collective. Etait-ce le miracle, ou simplement un répit avant la mise à mort définitive ? Les deux hommes me lâchèrent, la foule se fendit, recula. Je me relevai lentement. Face à moi, suivi de, deux bo-doï, s’avançait un homme jeune, 35 ans maximum. Vêtu d’une tenue de toile kaki clair, coiffé d’un casque colonial en feuilles de latanier, il distribuait à droite et à gauche des paroles sèches et dures, qui eurent pour effet de calmer les esprits ; il ordonna aux miliciens d’ôter nos liens puis s’adressa à nous en ces termes

"Messieurs, je déplore ce qui est arrivé et vous demande de pardonner aux tu-vé (miliciens) leur rudesse et à la population leur accès de mauvaise humeur. Je vous assure que ça ne se renouvellera pas. A partir de cet instant, vous êtes sous ma protection. Soyez sans crainte. Vous êtes dans un état lamentable et certainement très fatigués. Avant toute chose, il vous faut vous laver, vous restaurer et vous reposer. Suivez-moi".

Il avait parlé dans un français impeccable, sans accent. Depuis ma capture, aucun cadre viet ne m’avait parlé de la sorte. Son attitude simple, déférente même, exempte de toute fierté, son calme, le ton à la fois ferme et doux de sa voix nous inspirèrent confiance. Ce fut soulagés et sans appréhension que, flanqués de ses deux bo-d6i, nous le suivîmes en direction d’une maison en dur, genre "penty breton", où il nous invita à entrer. A l’intérieur, deux autres soldats : l’un entretenait du feu autour de l’inévitable théière maintenue constamment prête en cas de visite inopinée, l’autre nettoyait son pistolet-mitrailleur.

La maison était très sommairement aménagée. A droite, prenant tout le pignon, un bât-flanc où pouvaient facilement dormir côte-à-côte dix personnes, à gauche, en-deçà de la cheminée, une table et deux bancs. Face à la porte d’entrée, une autre porte donnant accès à la salle de douche.

Ses ordres donnés, notre hôte disparut en nous donnant rendez-vous pour midi. Ses hommes nous prirent alors en charge. Après un grand bol de thé chaud, accompagné de galettes de riz, nous fûmes invités à prendre une douche avec du vrai savon et en même temps à laver notre tenue. Pour ma part, je n’avais plus eu l’occasion, depuis le mois de mars, d’utiliser du savon pour ma toilette : c’était lors de mon séjour dans le troisième camp de représailles, grâce à la délicate attention du vieil infirmier. Pour Montagne, cet agréable souvenir remontait au 16 octobre 52, veille de sa capture. La douche prise, un des soldats badigeonna nos plaies avec de l’eau permanganatée et banda celles qui lui apparaissaient les plus infectées. Enfin, dans l’attente du repas de midi, les soldats, après nous avoir prêté à chacun un pantalon, nous firent signe de nous étendre sur le bat-flanc pour dormir.

Bien qu’elle nous surprit un peu, l’attention dont nous étions l’objet nous réconforta, et ce fut rassénés mais rompus de fatigue, les nerfs brisés par les récentes émotions que nous nous endormîmes.

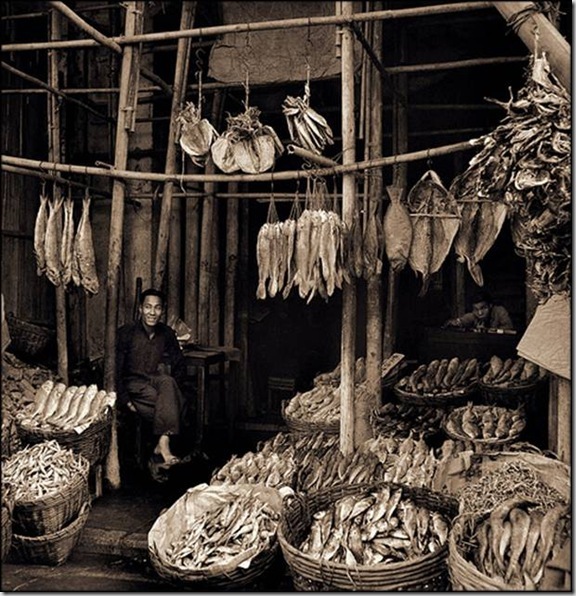

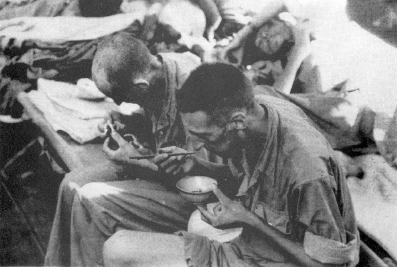

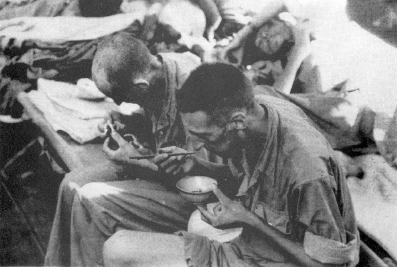

"Allons, debout ! A table !". Notre hôte était à nouveau devant nous, souriant. Sur la table, il y avait un grand panier de riz fumant, un canard entier découpé en morceaux, agrémenté de courges et poivrons cuits, un bocal de nuoc-mam, une cruche de thé froid. Les bo-doï avaient disparu.

Nous nous installâmes face à ce curieux homme, au regard franc et sympathique, si différent de ses pairs. Pour nous mettre à l’aise, il nous servit, très largement, je dois le préciser. Malgré notre faim, nous nous efforçâmes de manger lentement, pour rester dignes.

Le premier, il rompit le silence pour demander nos noms et grades et des renseignements sur nos familles. Satisfait de nos réponses, il poursuivit

Reposés, lavés, vous avez meilleurs mine. Mais que vous êtes maigres Depuis combien de jours n’avez-vous pas mangé ?

Me tournant vers Montagne, je pris la parole avec son consentement.

- Depuis bientôt cinq jours, c’est-à-dire depuis que nous avons quitté le Camp 113, nous ne mangeons que des crudités glanées çà et là, au hasard de nos haltes. Mais au risque de vous choquer, je dois vous dire que depuis le 18 octobre 1952, date de notre capture, nous n’avons plus mangé à notre faim. C’est d’ailleurs la raison principale de notre évasion.

Mon interlocuteur observa un moment de silence. Ma réponse, bien qu’il s’y fut peut-être attendu, l’embarrassait.

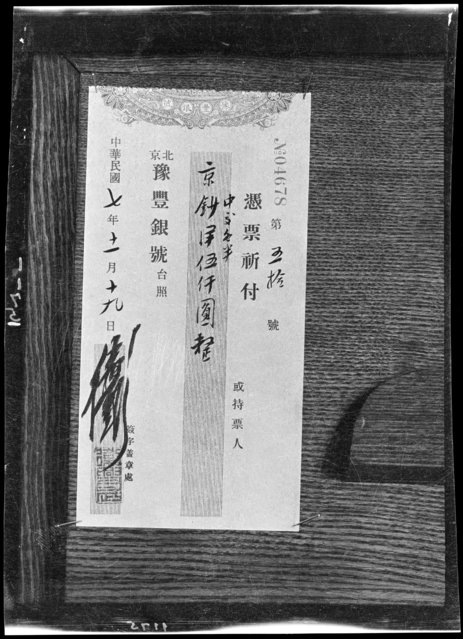

Je comprends mal, dit-il. la ration allouée aux prisonniers de guerre est pourtant bien la même que celle des soldats de l’armée populaire. C’est d’ailleurs une décision du Président Ho-Chi-Minh.

- Théoriquement, c’est peut-être vrai, répondis-je. Mais pratiquement, non ! Notre état squelettique, qui a touché votre sensibilité, en constitue la preuve. Recevez-vous quelquefois des échos de la vie dans les camps de prisonniers ?

- De temps à autre, oui, notamment les activités du Camp N’ 1. Les textes de lettres et manifestes signés par les officiers français reflètent bien, à mon avis, leurs sentiments de reconnaissance à l’égard de notre Président et du peuple vietnamien tout entier. En conséquence, je pense qu’ils ne sont pas malheureux.

- Je ne sais pas ce qui se passe au Camp N’ 1, dis-je, mais si je m’en tiens aux principes d’égalité des droits, qui, d’après les cours politiques dispensés chaque jour au camp sont la base de votre mouvement de libération nationale, je ne pense pas que les officiers bénéficient d’un régime meilleur. Seuls peuvent jouer en leur faveur leur faible effectif permettant une meilleure organisation, et la présence de médecins compétents, ce qui est évidemment très précieux.

- Votre raisonnement est logique, dit-il, mais alors, qu’est-ce qui ne va pas au Camp 113 ?

En réponse à cette question, j’entrepris de lui faire le récit détaillé de notre vie de tous les jours, avec son cortège de misère et de morts. Quand j’en oubliais, Montagne complétait. Lancé à fond dans mon récit, j’en oubliais de manger, ce qui n’échappa pas à notre interlocuteur, qui gentiment me rappela à l’ordre pour faire honneur à son menu.

Mais tout a une fin ! En même temps que mon récit, le repas, aussi, s’acheva. Nous offrant tabac et papier, notre hôte nous donna son opinion.

- Eh bien, dit-il, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, je vous crois. C’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir en votre faveur en vue de votre libération. Après que vous vous serez bien reposés, c’est-à-dire après demain, vous prendrez la route en direction de Vietri. Je donnerai à l’un des soldats qui vous accompagneront un rapport détaillé vous concernant, qu’il remettra au Commandement de Zone. Je dois maintenant vous quitter. Laissez la table telle quelle, mes soldats desserviront. Reposez-vous. Vous n’aurez pas trop de deux jours pour vous retaper.

Satisfait, mais néanmoins dérouté par la tournure des événements, je lui posai avant son départ cette question :

- Vous savez maintenant tout de nous. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous donc pour vous intéresser ainsi au sort de deux français prisonniers, considérés et traités, par la majorité de vos semblables, comme des criminels de guerre ? Car, bien que nos arguments vous aient convaincu, nous n’avons pas moins enfreint le règlement du camp

Je suis colonel, répondit-il, et j’ai approximativement votre âge. Dans l’armée populaire de libération, la plupart des officiers supérieurs sont jeunes. Cette particularité n’empêche toutefois pas quelques-uns d’entre eux de raisonner, de faire la part des choses, d’essayer de comprendre, d’être humain. Vous ai-je à mon tour convaincus ?

Sa sincérité ne pouvait plus être mise en doute. Nous lui répondîmes oui" sans hésiter, mais en lui spécifiant toutefois les raisons qui nous contraignaient à tant de méfiance. Nous tendant la main, il nous quitta en nous donnant rendez-vous pour le lendemain.

Dès son départ, les soldats rappliquèrent. Après une sieste qui dura toute l’après-midi, la fin de la journée se passe tranquillement. Le repas du soir, presqu’aussi copieux que celui de midi, fut pris en compagnie des bodoï, qui nous firent ensuite l’honneur de tirer quelques bouffées de leur pipe à eau. Vu les circonstances, c’était en quelque sorte le calumet de la paix. Pour la nuit, nous couchâmes à l’une des extrémités du bat-flanc, les soldats à l’autre, chacun d’eux cependant assurant la garde à tour de rôle. Malgré le panaris qui me chatouillait désagréablement de plus en plus, je m’endormis très vite.

Le jour suivant, nous vécûmes une journée à peu près identique, au cours de laquelle le jeune colonel nous annonça notre mise en route en direction de Vietri à partir du lendemain huit heures.

Comme prévu, le lendemain, à l’heure prescrite, nous étions ..Prêts. Après s’être enquis de notre état de santé et avoir remis, avec ses recommandations, à l’un des soldats désignés pour nous escorter l’enveloppe contenant le rapport nous concernant, le jeune colonel viet nous souhaita bonne chance en nous serrant une dernière fois la main. Et ce fut immédiatement le départ.

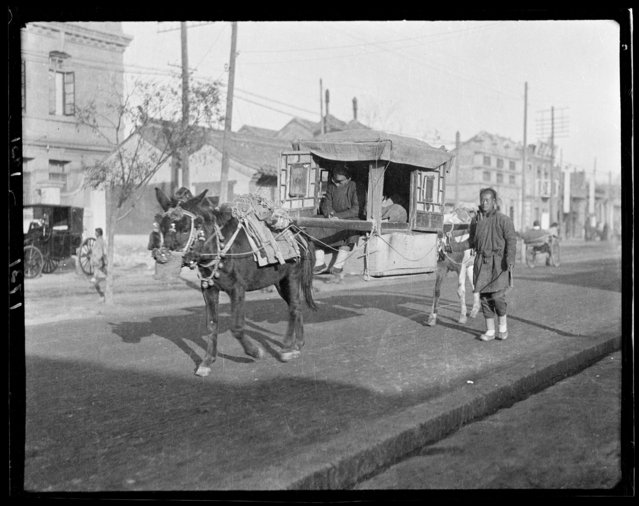

Près de la rivière toute proche, un passeur nous attendait pour nous transporter sur la rive droite, côté Vietri. Sur cette rive, la route vers ce poste longe la rivière sur près de 5 kms. Reposés, remis en confiance, nous marchions bon train. Montagne paraissait avoir retrouvé son second souffle. Notre surveillance était toute symbolique. Quelques carcasses rouillées d’auto-mitrailleuses et de half-tracks nous rappelèrent le passage des troupes françaises sur cette route mal entretenue. Mais point de plaques indicatrices susceptibles de nous renseigner sur la distance qui nous séparait encore de Vietri, et les quelques bornes kilométriques encore en place ne portaient plus depuis longtemps aucune inscription.

Après une dizaine de kilomètres de marche sur la route, nous prîmes sur la droite un chemin de terre. Ce fut aussi le moment choisi par le ciel pour nous arroser copieusement. Du même coup, notre allure diminua, car les chemins de terre par temps de pluie sont très glissants, surtout pour des pieds nus, et c’était malheureusement notre cas.

Vers midi, nous fîmes halte dans une cabane aux murs de torchis où nous fûmes accueillis par un vieux tonkinois d’une soixantaine d’années. Ancien bep (cuisinier) dans une famille française d’Hanoï avant l’occupation japonaise, il parlait notre langue d’une manière assez convenable pour quelqu’un qui n’avait jamais mis les pieds dans une école. Il devint notre interprète. Au cours du repas qu’il nous prépara, il nous apprit que c’était chez lui que nous allions attendre la décision du Commandant de Zone. Immédiatement après le repas, le bo-ddi porteur du rapport nous concernant s’en fut en brandissant fièrement son enveloppe.

Engageant la conversation avec le maître de maison, nous essayâmes de connaître notre position exacte. Mais le vieux était malin ! Il savait éluder les questions, et quand parfois il y répondait, c’était toujours d’une façon évasive. En revanche, en ce qui concernait l’implantation des troupes V.M. dans la région, dont il nous parla sans que nous l’eussions pressenti, notre interlocuteur était intarissable. A l’entendre, il y avait des soldats partout. Pourtant, hormis nos deux gardes, nous n’en avions pas vu un seul depuis le matin. J’en déduisis qu’il exagérait dans un but louable, certainement, qui ne pouvait être que celui d’écarter de nous toute idée de fuite tant que nous resterions sous son toit. Parlant le français, il risquait en effet d’être inquiété dans une telle éventualité.

Malgré ma douleur au doigt, je passai une nuit relativement calme. Au cours de la journée qui suivit, l’attente, avec ses incertitudes, me pesa. Montagne était également très nerveux. De plus, mon inflammation phlegmoneuse au médius droit me donnait des inquiétudes et me faisait terriblement souffrir. Aussi il est superflu de préciser que je passai une très mauvaise deuxième nuit, au cours de laquelle ma pensée, sans cesse vagabonde, passait sans transition d’images irréelles de joie que provoquerait une libération à celles - cruelles - de désespoir qui résulteraient d’un échec.

Au petit matin, n’y tenant plus, je décidai d’inciser mon panaris. Dans ce but, je demandai à notre hôte de bien vouloir bouillir de l’eau et d’affûter son canif. Quoique réticent, Montagne accepta de faire le chirurgien.

En moins d’une demi-heure tout était prêt pour l’opération. Montagne avait flambé son bistouri. La tête tournée à 45 degrés pour ne pas voir, la main posée sur la table, le bo-doï tenant ferme mon poignet, j’attendis. Dix secondes s’écoulèrent, interminables, sans que rien ne se passât. Au dernier moment, Montagne, victime de son appréhension et de ses nerfs, avait renoncé. Ni le bo-doï, ni l’ancien bep ne consentirent à le rempIacer. Alors, faisant appel à toute ma volonté, je décidai moi-même d’inciser.

S’agissant du majeur droit, il me fallait opérer de la main gauche, ce qui, pour le droitier que j’étais, ne facilita pas les choses. Maladroit de cette main, je dus procéder lentement pour ne pas inciser trop profondément ou tout simplement taper à côté.

Rassemblant mon courage, je posai, avec mille précautions, l’extrémité de la lame sur l’abcès, exerçai une légère pression sur cette partie de peau tendue à l’extrême, qui céda immédiatement. Sang et pus mélangés giclèrent sur la table. Je plongeai aussitôt mon doigt dans l’eau bouillie tiède placée à mes côtés et l’y laissai tremper. C’était fini

Avais-je eu mal ? Non. Mais j’avais eu très chaud. La sueur perlait à mon front. Comme moi, toute l’assistance semblait soulagée. Pour nous remettre de nos émotions, le vieux cuisinier offrit à chacun une rasade de choum (alcool de riz), dont quelques gouttes servirent également de désinfectant. Le bo-doï se chargea du pansement, sacrifiant, pour ce faire, son paquet de pansement individuel - vraisemblablement récupéré sur un soldat français mort ou fait prisonnier - ou encore dans les dépôts du Service de Santé tombés aux mains du Viet-Minh.

Cet intermède nous avait fait oublier pour un temps notre pénible situation d’attente. Nos deux compagnons, comprenant notre inquiétude grandissante, faisaient de leur mieux pour nous rassurer. "Plus c’est long, plus c’est bon ", répétait le vieil homme en souriant. Par son intermédiaire, le bodoï, enhardi par quatre jours passés en notre compagnie, donna aussi son opinion. Très justement, d’ailleurs, il fit savoir que le "Grand Chef" n’habitait pas à côté et qu’il avait certainement d’autres préoccupations et soucis que de se pencher immédiatement sur le cas de deux prisonniers. Nous le concevions aisément, mais il y avait tout de même de quoi être inquiet.

Vers les neuf heures, le second bo-doï, suivi de deux autres soldats pistolet-mitrailleur au poing, firent irruption dans la cabane. A son air désolé, nous comprîmes tout de suite que la démarche du jeune colonel au grand coeur avait échoué. Nous étions anéantis. Bien que nous eussions eu quelques doutes quant à sa réussite, il nous faut bien avouer, pour être francs, que nous y avions placé tous nos espoirs.

Nos deux nouveaux venus nous prirent immédiatement en charge. Leur air important donnait à penser qu’ils avaient reçu des consignes très strictes nous concernant. L’un d’eux, probablement un petit gradé, baragouinait quelques mots de français.

- Vous, dit-il, c’est retourner Camp 113. Nous, vous conduire’. Si vous évader, nous ordre vous tuer, compris ? En route, mao-len !

Dans le même temps, son camarade nous jeta sur les épaules les boudins de riz qu’ils avaient apporté. A peine s’il nous fut permis de dire adieu à ceux qui, ces derniers jours, nous avaient témoigné leur sympathie, et ce fut le départ.

Dès les premiers kilomètres, malgré les exhortations de nos deux gardes, nous adoptâmes la force d’inertie, tactique bien connue de tous les prisonniers, réduisant progressivement notre allure en alléguant la fatigue, et nous ne mentions pas, nous arrêtant plus souvent que nécessaire pour satisfaire nos besoins naturels.

En franchissant un talus, Montagne glissa et tomba, s’écorchant légèrement la plante du pied gauche. Il ne l’avait pas fait intentionnellement. Ce fut, néanmoins, une occasion d’arrêt, au cours duquel nous décidâmes, d’un commun accord, en cas de présentation d’une situation favorable, de tenter de fausser compagnie à nos gardes, soit simultanément, soit individuellement selon l’occasion, et le plus tôt possible. Il convenait en effet de profiter de notre proximité du secteur français de Vietri pour tenter l’ultime chance.

Montagne boîtait 1égèrement. Pour ne pas le fatiguer, je calquai mon allure sur la sienne. Cette manière de faire déplut à nos anges gardiens, qui nous intimèrent l’ordre de marcher plus vite. Lançant un coup d’oeil complice à mon compagnon, j’accélérai, avec la ferme intention de creuser un écart important entre nous. Au bout d’un kilomètre, j’avais pris une quinzaine de mètres sur Montagne. Me sachant plus alerte, les bo-doï m’encadraient, relâchant ainsi quelque peu la surveillance de mon camarade.

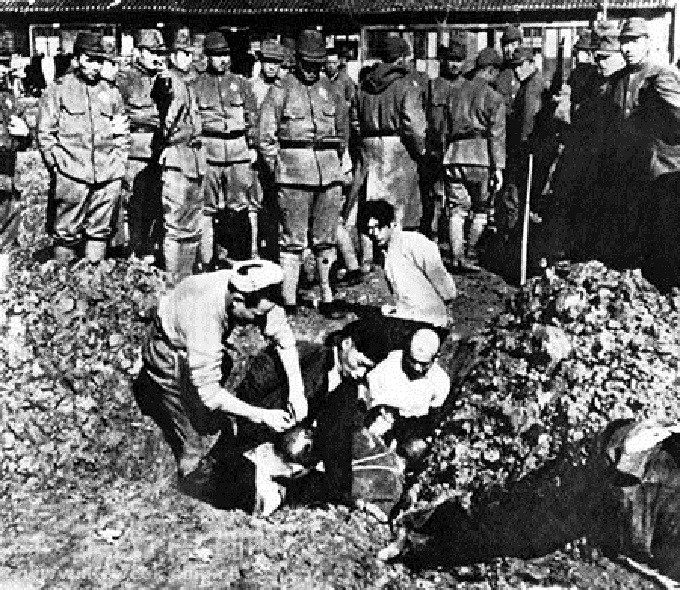

Nous marchions de cette façon depuis environ un bon quart d’heure lorsque soudain une rafale de P.M., tirée par le gradé placé à ma gauche, me fit tressaillir et retourner juste assez vite pour voir Montagne s’abattre dans .l’herbe bordant la route. Lâchant ma charge de riz, je courus vers lui, sourd aux cris et gestes menaçants des gardes, qui ne parvinrent à me stopper qu’à quelques pas seulement de mon infortuné compagnon. Il gisait dans l’herbe, la face contre terre, un bras replié sous le corps, la veste cunao rouge de sang, sans mouvement. Craintif, malgré l’air dur qu’il se donnait, son tueur s’en approcha, l’examina attentivement, lui tâta le pouls, puis le retournas.. en m’annonçant cyniquement : "Camarade tiet (mort)... lui désobéir, jeter sac de riz et courir vite pour filer brousse".

Furieux, je le traitai de lâche, d’assassin. Cette attitude contre nature pour un prisonnier me valut immédiatement une volée de coups de pied et de crosse que j’encaissai sans broncher.

Au fil des minutes, alertés par les coups de feu, des indigènes accoururent de toutes parts. Un groupe de miliciens, sorti on ne sut d’où, fit disperser tout ce monde. Son chef, dans lequel je devinai un officier, s’assura que mon compagnon était bien mort. Il interrogea ensuite longuement mes gardiens, prit connaissance des ordres écrits qu’ils détenaient, puis se tourna vers moi pour me dire en excellent français :

- Votre camarade est bien mort. E n’a que ce qu’il mérite. Je vous avertis que vous subirez le même sort si l’envie vous prend de l’imiter. Vous allez reprendre la route immédiatement pour le Camp 113, mais sous la conduite, cette fois, de deux miliciens, qui, je vous l’assure, savent se faire obéir.

Appelant mes nouveaux anges gardiens, il leur donna ses ordres. L’un d’eux était approximativement de ma taille (1,72 m), l’autre beaucoup plus petit. Ce qui ne les empêchait pas d’avoir un point commun : une tête de brute. A l’inverse des militaires de l’armée régulière, auxquels nous avions eu affaire jusqu’à présent, ceux-ci paraissaient plus âgés. Leur armement était également différent : au lieu du P.M., ils portaient le fusil, d’un type inconnu pour moi mais probablement de fabrication chinoise.

Tourné vers le cadavre de mon camarade et ami, je songeais à l’une des paroles qu’il avait prononcées sur la rivière peu de temps avant notre capture : "Dieu ne nous abandonnera pas". En quelque sorte Dieu ne l’avait pas abandonné : il l’avait tout simplement rappelé à lui. A cette évocation, je me mis à réciter une prière avant de lui adresser un dernier adieu.

Depuis combien de temps étions-nous arrêtés 9 Je n’en avais aucune idée. Le soleil était au zénith.

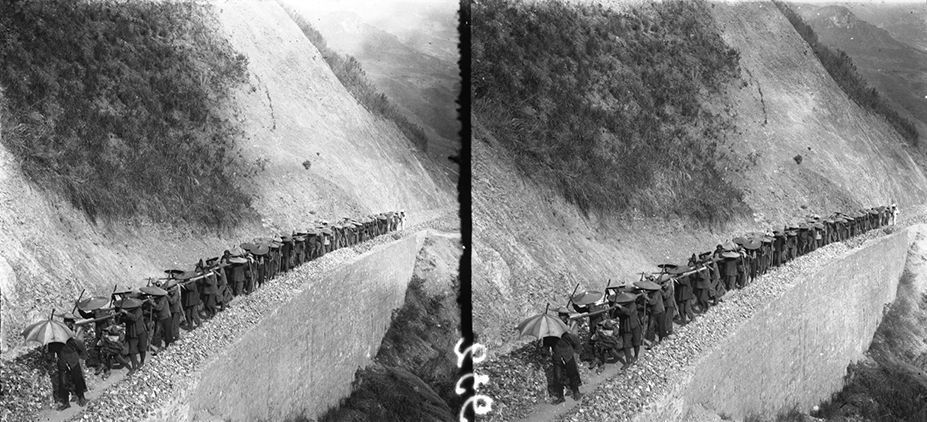

Dès le départ, pour me mettre dans l’ambiance, en plus de mon boudin de riz (15 kilos environ), j’héritai de celui de mon malheureux compagnon. C’était donc avec une charge de 30 kilos sur les épaules, poids qui chaque jour ne diminua que de trois rations, que j’allais refaire, toujours pieds nus, les 300 à 350 km qui me séparaient encore du Camp 113. Après ce dernier choc brutal, je craignais de ne jamais y parvenir, tant je me sentais physiquement et moralement las. Pourtant, cette première et tragique journée du retour vers le camp s’acheva sans autre incident, hormis quelques coups de pied au cul de temps à autre. Il en fut ainsi pendant encore sept autres jours, c’est-à-dire jusqu’à ce que la faim, la soif, la fatigue, les plaies aux pieds et chevilles, la chiasse, la fièvre, l’hostilité permanente et la brutalité de mes gardes vinssent à bout de ma capacité de résistance.

L’étape quotidienne, longue d’environ 30 km, était parcourue en deux demi-étapes de trois heures de marche chacune, séparées par le repas de midi, seul temps de pause accordé en dehors des arrêts dysentériques. La boule de riz sans sel tenait facilement dans le creux de la main (200 g par repas approximativement) et rien d’autre. Comme boisson, un quart de thé ou de goyave ou rien du tout, selon l’humeur des gardes. Ration de liquide nettement insuffisante pour un sujet déjà déshydraté, en état de transpiration permanente, qu’il fallait compenser, sous peine d’inanition à brève échéance, par l’eau impaludée des ruisseaux.

Si dans la journée j’étais pratiquement libre de mes mouvements dans un rayon de deux mètres, il n’en était pas de même les nuits, au cours desquelles je couchais toujours dans la position allongée sur le dos, chevilles et poignets attachés aux lames de plancher disjointes des cagnas paysanne qui nous accueillaient. Position pour le moins inconfortable pour se gratter et qui ne facilitait pas non plus les choses lorsque subitement dans la nuit la courante vous prenait et que votre gardien, soit par flemme, soit par méchanceté, tardait à vous’ délivrer de vos liens pour vous accompagner dans la nature.

Le 9ème jour, après une nuit extrêmement agitée à la suite de trois sorties peu espacées aux feuillées, je fus pris à mon réveil de maux d’estomac intolérables suivis de vomissements. Malgré mes efforts pour y parvenir, je ne pouvais prendre la position susceptible, en la circonstance, de me soulager. Mes liens étaient trop serrés. L’estomac pratiquement vide, je ne rendais qu’un mélange écoeurant de bile et liquide de stase, qui à chaque rejet coulait le long de ma veste. Les contractions stomacales étaient telles que j’avais l’impression d’étouffer. J’avais des sueurs froides. Ce triste spectacle provoqua l’hilarité de mes antipathiques gardes-chiourmes, qui ne défirent mes liens que sur les instances expresses du maître de maison, que mon état pitoyable avait sensibilisé. Ce fut également ce brave homme qui, en me servant une mixture de sa composition, parvint à calmer mes douleurs, qu’il mettait sur le compte des ascaris.

Cet incident avait considérablement retardé notre départ. Cette perte de temps, et plus encore, je pense, la leçon d’humanité reçue de l’humble nhia-qué (paysan) avaient exaspéré mes guides. Aussi, dès que nous eûmes disparu hors de sa vue, un retentissant mao-len, appuyé d’une volée de coups de crosse me fit clairement comprendre les désirs et les intentions des brutes attachées à ma personne. Il fallait rattraper le temps perdu.

Malgré tout mon courage et ma bonne volonté, je ne pus soute..’. longtemps la cadence imposée. Inévitablement, au fil des kilomètres, elle diminuait, ce qui n’était pas du goût de mes compagnons, qui à tour de rôle renouvelèrent en cours de route l’opération coups de pied au cul ou coups de crosse chaque fois qu’ils la jugeaient utile.

Rompu de fatigue, je m’endormis au cours de la pause casse-croûte de midi. Mon réveil fut brutal. Le plus grand - et le plus méchant - des miliciens, histoire de rire, marcha sur ma main droite. Instinctivement je la retirai, lui laissant sous la sandale le pansement qui enveloppait et protégeait mon doigt. L’agréable constatation d’une cicatrice rose et creuse, du plus bel aspect, en lieu et place du panaris calma mon ressentiment à l’égard de mon tortionnaire.

A cet arrêt succéda une mise en train pénible, tant je souffrais des pieds. Mais à la longue le corps humain s’habitue à tout, même à la douleur. D’autres avant moi en avaient fait la triste expérience. Cette réflexion, qui en l’occurrence était une consolation me permit d’atteindre, sans m’effondrer, le poste de garde qui allait nous servir de refuge pour la nuit.

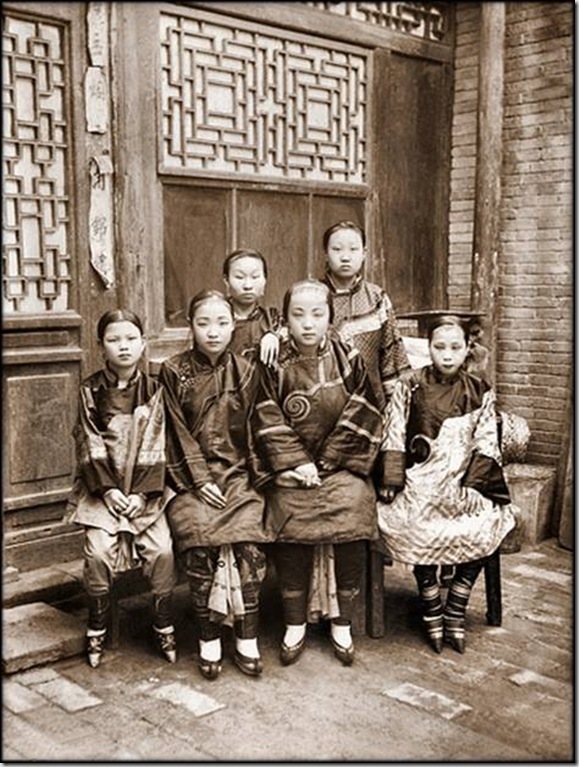

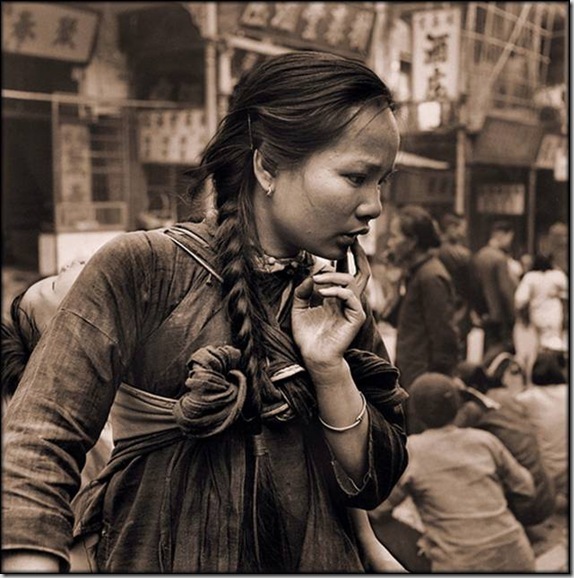

Dans cette hutte délabrée cohabitaient cinq miliciens et une jeune femme, pour lesquels je devins immédiatement un objet de curiosité. Je n’était pourtant pas beau à regarder ! Mon dernier coup de tondeuse (barbe et cheveux) datait du ler juillet. Depuis neuf jours, je ne m’était pratiquement pas lavé. Mon corps, dont j’avais dénudé la partie supérieure pour goûter un soupçon de fraîcheur était couvert d’une multitude de pustules purulentes, qui avec les poux multipliaient les sources de démangeaisons et lorsqu’elles crevaient faisaient coller à ma peau le tissu déjà dégoûtant de transpiration et de poussière de ma tenue de paysan. Mes pieds et chevilles gonflées par le béri-béri et les plaies infectées rappelaient d’une manière grotesque des’ pieds-bots. Bref, j’avais tout du clochard sale, infirme et pouilleux.

Je n’inspirais cependant aucune pitié à tout ce monde réuni, au milieu duquel mon grand escogriffe de garde racontait mon odyssée avec force gestes. A en juger par les regards de haine que m’adressait l’assistance, j’en déduisis qu’il m’accusait de tous les crimes possibles et imaginables. Aussi, lorsqu’un tant soit peu reposé, je demandai à celui qui me paraissait être le chef l’autorisation d’aller me laver au ruisseau coulant à deux pas de la cabane, j’essuyai un refus catégorique, appuyé par toute l’assistance, à l’exception toutefois de la femme, dont l’expression, au cours de la discussion qui s’ensuivit me donna à penser qu’elle éprouvait à mon égard une certaine compassion.

Cette attitude se confirma, une première fois lorsqu’elle m’apporta ma ration de riz, dont le volume était double des repas précédents, une seconde fois lors des dispositions préliminaires prises à mon égard pour la nuit. Là elle s’opposa de toute son énergie à ce que l’on m’enserrât les chevilles dans un carcan de fortune. Elle ne put cependant pas empêcher mes gardes de me ligoter, comme toutes les nuits.

Harcelé par les poux et les moustiques, pratiquement à bout de force, sans pour cela que mes nerfs se fussent calmés, je ne m’endormis qu’à une heure très avancée de la nuit. Ce fut donc sans avoir pu bénéficier du temps nécessaire pour récupérer un peu de mes forces qu’il me fallut reprendre la piste pour l’étape, qui, d’après mes souvenir de passage dans la région en cours de corvées, devait être la dernière avant le Camp 113. Compte tenu de mon état d’épuisement, de l’état de mes pieds, dont la plante était par endroits à vif, je savais déjà par avance que cette étape serait longue et dure mais j’étais loin de penser aux difficultés et aux souffrances qu’en définitive j’allais devoir supporter.

Depuis trois jours, tous les matins, mes premiers pas étaient hésitants, pénibles. Ils le furent encore plus ce jour-là. Le fait même de poser le pied par terre devenait intolérable et produisait l’effet d’une décharge électrique, qui se répercutait dans tout mon corps. Contraint et forcé par les deux brutes qui me harcelaient, je repris néanmoins la cadence imposée.

Après une demi-heure de marche forcée, j’en était à me demander si l’occasion allait m’être, une dernière fois, donnée de revoir mes camarades du Camp 113 avant de mourir. Je marchais comme un automate mal réglé, l’esprit ailleurs, ballotté de droite et de gauche par les coups, courbant l’échine sous les quelque 12 kilos de riz qui me restaient encore, les nerfs bandés pour ne pas céder aux souffrances, pour ne pas tomber, pour ne pas flancher.

Je n’étais pourtant plus bien loin du camp, je reconnaissais bien la route menant au pont de Vinh-Thuy. Malgré mon désir ardent de traverser ce pont avant midi et la furie conjuguée de mes tortionnaires, il fallut s’arrêter avant, car, à la fatigue et aux misères du moment vint s’ajouter un autre mal, déjà très pénible à supporter lorsqu’il est seul : la crise de palu.

Une hutte paysanne sur pilotis se trouva à point nommé pour m’accueillir. Bon gré mal gré, je décidai de m’y arrêter car je n’en pouvais plus. Je m’affalai sur l’échelle menant à la pièce commune, indifférent aux cris et aux coups de mes gardes. L’apparition du propriétaire de la maison calma leur ardeur. Aidé par le paysan, je gravis alors les quelques marches menant à son logis où je m’écroulai, terrassé par la fièvre. Bien qu’il fit une chaleur étouffante, je grelottais à en faire trembler le plancher.

Les deux miliciens, décontenancés une fois de plus par l’attitude charitable d’un des leurs, n’intervinrent plus. Indifférents à mes malheurs, ils s’affairaient à la préparation du repas. Par contre, mon hôte ne chômait pas. Ayant réuni une grande brassée de paille de riz, il en disposa une partie sur le plancher en guise de litière et m’aida à m’y étendre. Lorsque je fus bien installé, il me recouvrit de la tête aux pieds avec le reste de la paille. L’ayant remercié d’un geste, je sombrai illico dans une demi-inconscience, anéanti autant par la maladie que par l’épuisement.

Combien de temps dura ma crise ? Je fus incapable de répondre. Aux tremblements du début avait succédé une sudation intense, elle-même suivie d’une torpeur bienfaisante. Ma bouche était sèche, je ne salivais plus, j’avais une soif terrible. Devançant mon appel, le brave paysan m’apporta une grande écuelle de thé tiède que je bus presque d’un trait.

S’étant aperçu que je revenais peu à peu à moi, le moins antipathique des gardes m’apporta ma ration de riz. J’y touchai à peine, ça ne passait pas. J’avais la bouche trop sèche, et puis d’ailleurs je n’avais pas faim : ma soif intense du moment primait sur tout le reste. Sur un signe, notre hôte m’apporta une seconde tasse de thé, à laquelle je n’eus pas le temps de goûter. Exaspérée sans doute par la sollicitude de son compatriote à mon égard, la grande brute de garde m’arracha le bol des mains et vida son contenu sur le plancher, puis saisissant son fusil il m’ordonna d’un geste menaçant de me lever pour reprendre la route. Conscient de ma faiblesse, j’hésitais à descendre l’échelle. Un coup de pied au cul bien appliqué me fit avancer d’un pas ; en même temps le paysan s’était précipité, d’abord pour rabrouer de façon énergique le grand milicien, et ensuite m’aider à descendre. La bonté de cet homme n’avait d’égale que la cruauté de mes bourreaux.

Toujours sous l’effet paralysant de mon accès de palu, je repris la route sans grande conviction sur mes réelles possibilités de rallier le camp dans la journée. Ma faiblesse était telle que je n’arrivais plus à éviter les cailloux qui usaient et déchiraient de plus en plus mes plantes de pieds. A chaque pas je vacillais, chaque coup de crosse me déséquilibrait. Mes muscles étaient raides. Je me déplaçais comme un pantin désarticulé dont les ficelles trop usées étaient sur le point de céder.

A la méchanceté des hommes se mêla bientôt le déchaînement des éléments. Le vent se leva pour souffler en bourrasques ; puis ce fut l’orage. En moins de cinq secondes, je fus trempé de la tête aux pieds. Mes gardes aussi, bien entendu. Mais il ne fut pas question pour autant de chercher un abri et s’arrêter.

C’est dans ces pénibles dispositions et conditions que j’abordai le pont branlant de Vinh -Thuy, moitié ferraille moitié bambou, dont la largeur en sa partie rafistolée n’excédait pas deux mètres. L’absence totale de garde-fou, sur ce même tronçon, m’avait toujours fait appréhender la traversée, même en temps ordinaire. Ce jour-là l’appréhension faisait place à la peur. Peur en raison de ma faiblesse, peur de céder au vertige, peur d’être projeté par une rafale de vent dans les eaux qui coulaient à trente mètres plus bas, et dont je n’aurais pas eu, cette fois-ci, la force de me dégager.

Aussi j’hésitai à m’y aventurer. Mais mon hésitation devait être de courte durée. Mes anges gardiens y remédièrent instantanément en redoublant de violence. Dompté, je dus, dans un dernier effort de volonté, me diriger vers mon destin.

Dès les premiers pas, je ressentis les oscillations irrégulières du tablier de bambou sous l’effet des coups de vent. Pris de vertige, je me laissai tomber à quatre pattes, m’accrochant désespérément aux lames de bambou entrelacées. C’est dans cette position qu’en définitive je repris ma marche en avant, marche lente et pénible, entravée par les balancements incessants de la charge de riz suspendue à mon cou.

Derrière moi, mes compagnons, malgré leur superbe, avaient été eux aussi contraints de m’imiter. Mais ils eurent vite fait de ma rattraper, permettant ainsi au plus inhumain d’entre eux - qui me suivait à me toucher de me labourer avec une satisfaction évidente l’arrière-train avec le canon de son arme, car en dépit de mes efforts pour aller plus vite je n’y parvenais pas. J’avais l’impression de traîner derrière moi, attaché à chaque jambe, un boulet. Ce petit jeu cruel dura tout le temps de la traversée du tronçon instable. Arrivé sur la partie stable du pont, je poussai un soupir de soulagement et essayai de me relever. Ce fut en vain. La merveilleuse machine ne répondait plus aux sollicitations de son maître, ni celles - beaucoup plus énergiques - de mes bourreaux. Sous les coups, je me sentais soudain défaillir, pour sombrer instantanément dans le néant.

Evanoui au milieu du pont, je me retrouvai à mon réveil en plein centre de Vinh-Thuy, étendu à plat ventre dans une flaque d’eau, offert à la curiosité des indigènes. Sur ma nuque coulait un jet d’eau fraîche, sorti d’un bambou creux, dernier élément d’une canalisation draînant l’eau de source de la colline voisine vers l’agglomération.

La pluie avait cessé, le vent s’était calmé. A mes côtés, mes fidèles compagnons veillaient. Dès les premiers signes de reprise de vie, ils me remirent sur pied. J’avais mal partout, les membres raides, du sang coulait de mon front fendu par un silex. Mais tout ceci n’était rien comparé à la vive douleur que je ressentis au coccyx, à la suite du coup de pied administré par l’un des gardes dans le but très précis de me remettre au plus vite dans l’ambiance. La douleur fut telle que je dus me cramponner à un curieux pour ne pas retomber. Plus tard, après avoir tâté l’endroit douloureux, je dus me rendre à l’évidence : j’avais le coccyx disjoint et recourbé vers l’intérieur, ainsi que tout le bas du dos et le hanches meurtris.

Enfin, en examinant l’état de ma tenue, déchirée aux genoux et les écorchures toutes fraîches apparaissant aux mêmes endroits, j’imaginai aisément la correction que j’avais dû recevoir avant et pendant mon évanouissement. Mes tortionnaires avaient d’abord dû essayer de me réveiller à coups de pied et de crosse, d’où ma blessure au coccyx et les meurtrissures diverses, puis devant l’insuccès de leur tentative ils m’avaient traîné, chacun par un bras, jusqu’au village pour bénéficier du concours éventuel des habitants.

De plus en plus tenaillé par la soif, l’eau m’attirait irrésistiblement, et je bus à même le bambou creux, sans souci des microbes, bactéries et autres virus ou parasites que cette eau, pourtant claire et limpide, pouvait contenir. Mais je profitai peu de cette douceur de la nature ; deux bras solides m’agrippèrent et me poussèrent, arguments à l’appui, dans la direction de la piste menant au Camp 113.

Il me restait encore une quinzaine de kilomètres à faire pour rejoindre mes camarades. Depuis la fin tragique de mon ami, j’avais hâte de les retrouver, pour ne plus me sentir seul, pour bénéficier de leur soutien moral.

Malheureusement, le camp était encore loin, et si par chance j’y parvenais, comment y serais-je reçu ? Sans doute assez mal. Il me faudrait tenir compte de l’état d’esprit issu des répercussions que ma tentative d’évasion n’avait pas manqué de provoquer, bouleversant - c’était certain - la déjà bien misérable existence de mes camarades. Et puis il y avait les autorités. Que me réservaient-elles, celles-là ? Autant d’inconnues dont il faudrait tenir compte.

J’en étais là de mes réflexions lorsque la grande brute de milicien me rappela brutalement à ses bons souvenirs avec un magistral coup de pied au bon endroit qui m’arracha un cri de douleur et faillit me faire tomber une nouvelle fois dans les pommes.

Cette piste que je foulais peut-être pour la dernière fois, je la connaissais dans ses moindres recoins ; les passages dangereux et glissants, comme les branches et les racines traîtresses qu’en temps ordinaire je parvenais à franchir ou à éviter sans difficulté. Ce jour-là, tout était difficile. Je buttais, glissais, tombais, incapable de sauter le moindre obstacle. Chaque pas exigeait de moi un effort douloureux. Franchir un talus, traverser un ruisseau, marcher sur une diguette devenaient une entreprise périlleuse. Bouche et gorge sèches, j’avais une soif terrible. Déshydraté, je n’urinais plus ni ne transpirais plus malgré la chaleur torride. Bien que j’eusse le ventre vide depuis la veille au soir, je n’avais pas faim. Bousculé ou battu parce que je ne marchais pas assez vite, je gravissais mon calvaire sans un mot, dents serrées, pour ne pas céder aux souffrances ni au découragement, essayant de repousser toujours plus loin les limites de ma résistance.

Ce fut dans ces conditions, réduit à l’état de véritable loque humaine, que j’atteignis, enfin de journée, le Camp 113.

Froidement accueilli par le surveillant général, je fus aussitôt enfermé dans une cabane isolée, obscure, infecte, dont l’approche était strictement interdite aux autres prisonniers. Véritablement au bout du rouleau, je m’écroulai sur le sol dès la porte franchie et m’endormis, indifférent à l’odeur de mort qui flottait dans l’air.

Ma nuit de retour au camp fut très agitée. Poursuivi en rêve par mon grand escogriffe de milicien, qui pour la circonstance avait troqué son fusil contre un poignard, je me réveillai en sursaut au petit matin, angoissé, haletant, oppressé, le coeur battant à tout rompre. Poursuivant mon cauchemar tout éveillé, j’eus bientôt l’impression d’une présence, alors que la veille, à mon arrivée, je n’avais ni vu ni entendu personne. Au fil des secondes et des battements précipités de mon coeur, cette présence se précisait. De quoi s’agissait-il ? D’un homme ou d’un animal. Recroquevillé dans mon coin, n’osant faire un mouvement, je me tenais sur la défensive dans la mesure où mes muscles endoloris et autres blessures me le permettaient. A la longue, je parvins à distinguer dans l’obscurité le contour d’une silhouette.

Cet homme, car il s’agissait bien d’un homme, ayant certainement deviné mon inquiétude, ma peur devrais-je dire, me rassura par ces mots "N’ayez pas peur, mon adjudant-chef, c’est moi, Walter, le légionnaire..."

Reconnaissant sa voix, je voulue lui répondre : peine perdue. Seul un grognement sortit de ma bouche archi-sèche, dans laquelle ma langue, démesurément enflée, prenait trop de place. Devinant mes difficultés, Walter m’entraîna vers la porte, qu’il entrebâilla dans la mesure où le système de fermeture le permettait et m’examina sur toutes les coutures. Quand il eut fini, il s’exclama : "Eh bien dites donc, ils vous ont drôlement arrangé, les salauds!"

Toujours désireux de me rendre service, mon nouveau compagnon me fit boire son reste de goyave de la veille. L’absorption d’une aussi petite quantité de liquide ne me redonna pas immédiatement l’usa e de la parole, ce qui réduisit la conversation au seul monologue de Walter, qui la veille au soir n’avait pas osé, en raison de mon état de fatigue, m’adresser la parole, ni même donner signe de vie, afin de me permettre de me reposer. En agissant de la sorte, il ne songeait certainement pas à la frousse que sa présence allait susciter le lendemain.

En prison depuis douze jours, Walter était le dernier survivant d’un groupe de dix hommes de troupe, qui enhardis par l’audace de leurs aînés avaient, à leur tour, voulu tenter la belle dans les jours qui suivirent immédiatement notre départ. Le moment était pourtant mal choisi pour renouveler une expédition de ce type à si peu d’intervalle. En effet, à la suite de notre disparition, toute la région était en état d’alerte. Aussi furent-ils repris, les uns après les autres, dans le minimum de temps. C’étaient, à l’exception de Walter, des jeunes gens de 18 à 25 ans, trop diminués physiquement pour mener à bien une telle tentative. Enfermés dans cette prison dès leur capture, ils y étaient morts l’un après l’autre, usés par la fatigue, la maladie, la soif, la faim, le désespoir, las de vivre dans ce camp de concentration exotique où les prisonniers étaient condamnés à mourir sous le double signe de la clémence du Président Ho-Chi-Minh et de la fraternité des peuples.

L’annonce de ce nouvel et dramatique épisode de la vie au camp ne fut pas de nature à remonter mon moral, bien gravement atteint en ce début de d’août 1953. Mes chances de survie étaient bien compromises. Pour moi, is cas pouvaient se présenter. Si, compte tenu de mes antécédents, je n’étais pas soit condamné à mort et fusillé, soit renvoyé en camp de représailles d’où je ne reviendrais plus, je devais tôt ou tard, à moins d’un miracle, subir le sort de ceux qui m’avaient précédé dans cette prison. Dans les trois hypothèses, la mort était au bout du compte.

Nonobstant ces tristes perspectives, le simple fait d’avoir retrouve e un compagnon fut pour moi d’un grand réconfort. J’en avais bien besoin, j’étais dans un état pitoyable. Ce que Walter avait dit n’était que trop réel. En effet, ils m’avaient bien arrangé, les salauds. J’étais horrible à voir, squelettique, sale. Mon épiderme jaune était couvert d’hématomes, parsemé de pustules. Mes pieds et chevilles démesurément gonflés portaient sur toutes les faces des plaies infectées où mouches et asticots se disputaient pus, sang, humeur.

Notre triste et sombre cabane de ké-fen, boue séchée et roseaux, n’avait d’ouverture que la porte, toujours fermée sauf aux heures des repas. Elle était traversée dans toute sa largeur par une tranchée de cinquante centimètres de largeur et de profondeur, dans laquelle coulait un ruisseau alimenté en eau courante par la rivière toute proche. Ce ruisseau avait deux usages. Dans sa partie haute, les prisonniers y faisaient leur toilette ; dans la partie basse ils avaient aménagé leur "chiotte". Il y régnait, en particulier aux heures de pleine chaleur, une odeur pestilentielle odeur de mort et d’excréments mélangée.

Nos repas nous étaient apportés, deux fois par jour, par un camarade choisi parmi les plus endoctrinés. Toujours accompagné d’un garde, il déposait nos deux paniers de riz et bambous creux de goyave sur le pas de la porte et repartait aussitôt sans jamais prononcer un mot, sans jamais s’inquiéter de notre état de santé, sans jamais un regard de commisération. Certes, les consignes à notre encontre devaient être strictes, mais elles n’exigeaient tout de même pas, de la part d’un prisonnier français si endoctriné fut-il, une telle attitude à l’égard de camarades de misère encore plus malheureux que lui, bien qu’ils eussent choisi une voie radicalement opposée à la sienne pour essayer, tout en gardant leur dignité, de fuir ce camp de la mort lente. Cette manière de se comporter reflétait bien l’état d’esprit d’un certain clan, pour qui la notion de solidarité n’avait plus cours.

Grâce au sacrifice de Walter, qui me cédait chaque jour une partie de sa ration de goyave - en compensation je lui cédais une partie de mon riz - je recouvrai au bout du troisième jour l’usage de la parole. Ma langue s’était désenflée progressivement en maintenant dans la bouche aussi longtemps que possible une petite quantité de goyave, renouvelée en fonction des disponibilités. Mais je dus poursuivre ce traitement pendant encore six jours pour qu’enfin mes glandes salivaires reprissent normalement leur fonction.

L’appétit revint également petit à petit en m’efforçant chaque jour de manger davantage de riz que mon estomac voulait recevoir. Par contre, mes forces semblaient m’avoir abandonné à tout jamais. Mes muscles ankylosés gardaient leur raideur, mes articulations demeuraient douloureuses. Quant à mes plaies aux pieds et chevilles, pour lesquelles il ne fut jamais question de soins, je devais me contenter de bains de pieds dans le ruisseau à tout faire. Kemen, malgré sa demande à BOUDAREL et au chef de camp, ne fut jamais autorisé à me rendre visite, ni, à plus forte raison, à me soigner.

Les journées étaient interminables. Confiné dans un espace réduit, incapable de m’asseoir, à cause de mon coccyx douloureux, je passais la plus grande partie de mon temps dans la position allongée sur le côté, plongé dans mes pensées, constamment sur le qui-vive, tressaillant au moindre bruit, m’attendant, à chaque fois à ce que la porte s’ouvrait, à voir surgir le surveillant général et à l’entendre prononcer la phrase fatidique : "Capitaine, suivez-moi !"

Comme les jours, les nuits étaient également longues. Malgré ma lassitude, je ne parvenais jamais à m’endormir avant minuit ou une heure du matin, et dès que je m’endormais, les cauchemars m’assaillaient. Je revivais chaque nuit les péripéties de mon aventure, toujours déformées, surnaturelles.

Agitation nocturne et longues journées d’attente déprimantes entretenaient chez moi une psychose d’angoisse permanente, que, malgré ma volonté, j’étais incapable de surmonter. Jamais je n’étais parvenu à un tel degré de délabrement physique et moral ; j’étais à bout de nerfs, ma raison même vacillait.

Dans l’après-midi du dixième jour, au cours d’une brève visite, le surveillant général nous annonça d’un ton solennel :

"Le chef de camp, toujours fidèle à ses principes humanitaires et à la politique de clémence préconisée par notre Président, a décidé de soumettre votre sort à la décision de vos camarades au cours d’un débat qui sera clos par un vote. Si son résultat vous est favorable, vous serez immédiatement autorisés à réintégrer la communauté ; dans le cas contraire, vous resterez en prison jusqu’à ce que les instances supérieures aient décidé de vos destins. Avant toute chose, il est toutefois indispensable que vous fassiez votre autocritique publique afin de permettre à chacun de vos camarades de juger en son âme et conscience".

Nous reçûmes, en conséquence, papier et crayon nécessaires à la rédaction de notre confession. Personnellement je n’en avais pas besoin : je savais déjà ce que j’allais dire.

Ce n’étaient pas des considérations d’ordre humanitaire qui avaient amené le chef de camp à accepter la solution envisagée. La vérité était tout autre. En réalité, il y avait été contraint par le mécontentement grandissant, le vent de révolte qui soufflait sur le camp depuis les décès successifs, en moins d’une semaine, de neuf de leurs camarades incarcérés pour le motif que l’on sait et dont la mort n’avait pu résulter que des sévices subis et des rigueurs de leur détention. Je le sus le lendemain. A l’origine de cette prise de conscience, de ce mouvement de solidarité, il y avait le Capitaine Thomasi, seul officier encore présent au camp, la plupart des chefs de groupe, tous nos bons camarades : en résumé tous ceux qui, pourvus d’un peu de dignité, avaient encore conscience de l’ignoble jeu que les autorités leur faisaient jouer et dont ils allaient être, un jour ou l’autre, les victimes.

Notre comparution devant cette sorte de tribunal du peuple, constitué par tous les prisonniers, réunis sous la présidence du Chef de Camp, flanqué de son hypocrite adjoint BOUDAREL, eut lieu le lendemain. Soutenu par deux bo-doï, je mis près de cinq minutes pour grimper les 200 mètres de dénivellation qui séparaient notre prison du lieu de réunion habituel et je dus à nouveau serrer les dents pour ne pas crier, tellement mes plantes de pieds me faisaient encore mal.

Notre apparition, après un mois d’absence au sein de cette triste et morne assemblée dont les rangs s’étaient encore éclaircis d’une bonne trentaine depuis mon départ Provoqua un mouvement quasi-général de stupeur, d’indignation, de colère. L’examen de détail dont je fus l’objet et dont les répercussions se lisaient dans les yeux de chacun me rassura quant à l’issue des débats. On y lisait la compassion, la pitié.

Walter, le moins coupable aux yeux du Chef de Camp, fut invité à parler le premier. Sortant son petit papier, il débita, dans son mauvaisfrançais, ses péchés et fit son mea-culpa en moins de dix minutes. Il s’accusa de toutes les exactions, exprima ensuite ses regrets qu’il voulait sincères, son repentir, pour finalement assurer solennellement à tout le monde qu’il allait consacrer le reste de sa captivité à racheter ses fautes. N’y croyant pas lui même cette autocritique était d’un grotesque ridicule, mais bien dans le style Camp 113.

Dès que Walter en eut terminé, je fus à mon tour convie a prendre la parole. Jamais je ne m’étais plié à de telles simagrées. J’avais toujours agi selon la conscience, pour le bien de tous, sans jamais me compromettre. Aussi j’étais décidé, quoiqu’il put m’arriver, à ne pas dévier de ma ligne de conduite.

Me redressant autant que mon état me le permettait, regardant tour à tour droit dans les yeux autorités et minorité méprisable groupée autour de son leader, je leur dis à peu près ceci

‘Militaire depuis bientôt 14 ans, on m’a toujours appris que le devoir de tout prisonnier était de tenter, par tous les moyens, de s’évader. Je n’ai fait que mon devoir. Je ne regrette rien, hormis la mort de mon ami et mon échec".

Ni BOUDAREL, ni le chef de camp n’ont bronché. Par contre, le clan des soumis était scandalisé par mes propos, outré par tant d’insolence. En vérité, ses membres avaient été surpris et profondément vexés de s’entendre rappeler leur devoir par l’un de ceux qui avaient toujours contrecarré leurs bas desseins.

Leur guide et mauvais génie, le faux-jeton R... prit la parole le premier. Souvent interrompu par les cris de réprobation de la majorité, tel un avocat général en cour d’assise, il tenta de prouver ma culpabilité. Pour lui, j’avais trahi la confiance des autorités, du bon peuple vietnamien, de l’ensemble de mes camarades. J’avais volé la population laborieuse en m’emparant d’embarcations, en chapardant grains de maïs, manioc, pousses de bambou et autres viatiques, j’étais demeuré ce que j’avais toujours été : un mercenaire des impérialistes, un ennemi du peuple. Il alla même jusqu’à me reprocher mon séjour dans les camps de représailles. A ses yeux il n’y avait pas de doute possible : j’étais coupable. Je devais être puni. A l’encontre de Walter, son opinion fut plus nuancée, ses accusations moins virulentes. Celui-ci s’était tout bonnement laissé entraîner. Il n’était d’ailleurs pas allé très loin. De plus, n’avait-il pas fait une autocritique ? En conséquence,, il était susceptible de bénéficier de circonstances atténuantes.

Le réquisitoire de l’adjudant R... fut approuvé et complété par quelques autres de ses amis.

Malgré mon expérience des camps, j’étais écoeuré par tant de lâcheté, par tant de bassesse. Chez certains, même, le sentiment de haine perçait.

Comment des soldats français étaient-ils parvenus à une telle déchéance ? Etait-ce l’action combinée de la sous-alimentation, entretenue par un jeûne continuel, des maladies, du climat, du travail forcé, des mauvaises conditions d’habitat, de la souffrance morale résultant de l’absence de nouvelles de la famille et du reste du monde, de l’absurdité du mode d’existence liée à l’épuisement et au dénuement le plus total, de la peur de mourir, de l’abêtissement créé par la répétition sous la contrainte des mêmes principes, des mêmes vérités, des slogans révolutionnaires ?

Certes, tous ces facteurs y avaient largement contribué, mais il y avait encore autre chose, puisque tout le monde n’était pas atteint au même degré. Outre l’absence de volonté, ces individus avaient perdu toute dignité. Tout leur était bon, y compris la condamnation à mort d’un camarade, dans le seul but de s’attirer les bonnes grâces des autorités, qui brandissaient sans cesse devant ces pauvres types, comme une carotte, la promesse illusoire d’une libération anticipée.

Au risque d’être classés comme je l’étais jusqu’à la fin de leur captivité dans la catégorie des ‘vipères lubriques" par les autorités, une vingtaine de mes camarades prirent franchement ma défense en termes énergiques, approuvés par la majorité silencieuse. Faisant état de l’image macabre que je présentais aux regards de tous, les uns évoquèrent les terribles souffrances physiques et morales que j’avais dû endurer, tant au cours de mon odyssée que depuis mon retour, la mort en l’espace d’une semaine des neuf autres camarades qui m’avaient précédé dans la prison constituant la preuve, les autres révélèrent la raison que personne n’ignorait mais que certains n’osaient pas dévoiler et qui m’avait incité à tenter l’évasion, que chacun, secrètement, aurait voulu soi-même tenter : c’était l’absurdité du mode de vie.

Ils n’omirent pas, également, de fustiger l’attitude de ceux qui, par dépit, par jalousie, par égoïsme, par méchanceté désiraient une mort de plus.

Ni le chef de camp, ni BOUDAREL n’étaient intervenus dans le débat. Us votes qui suivirent nous furent favorables. Pour Walter, il y eut presque unanimité ; pour moi, une trentaine de prisonniers votèrent pour mon maintien en prison. Ma réintégration dans la communauté fut cependant proclamée par le Chef de Camp aussitôt après le vote. Ce fut le moment que je choisis pour m’écrouler. Vaincu par la fatigue et l’émotion, j’étais resté plus d’une heure debout. Pris en charge par Kernen, je fus transporté par mes camarades de groupe dans notre cagna.